けれどある日、ふとつけていた家計簿の数字が目に飛び込んできました。

「食費4万5,000円」「光熱費1万5,000円」「通信費1万2,000円」──そこに映し出されていたのは、僕自身が作り出した“ムダの正体”。その瞬間、頭の中にスイッチが入ったんです。「我慢するんじゃない、仕組みを変えよう」と。

そこからの僕は、実験を始める研究者のような気分でした。食費をどう減らせばいいか? 光熱費をどうすれば下げられるか? サブスクや保険を見直すとどうなるのか? ゲーム感覚で一つひとつ仕組みを変えるたびに、目に見えてお金の流れが変わっていく。数字が下がるたびにワクワクして、気づけば「節約すること自体が楽しい」とさえ思えるようになっていました。

僕は今、副業研究家・節約術ライターとして多くの人の家計を見てきましたが、このワクワク感を持てるかどうかが、節約を長続きさせる最大のポイントだと確信しています。節約は我慢の修行ではなく、自分の人生をデザインするクリエイティブな作業なんです。

この記事では、僕が実際に体験した「最強の節約生活」のプロセスを、数字とリアルなエピソードを交えながら公開します。食費・光熱費・日用品の見直し、挫折した失敗談、そして1年後の驚くべき変化まで──。あなたが読んでいる今、僕はまるで再び節約を実験しているような高揚感で、この文章を書いています。

「節約したいけど、ケチケチ生活は嫌だ」

そんなあなたにこそ、このワクワクを届けたい。お金の流れを変えれば、人生の景色は必ず変わります。さあ、一緒にその第一歩を踏み出してみましょう。

第1章:僕の節約前のリアル家計

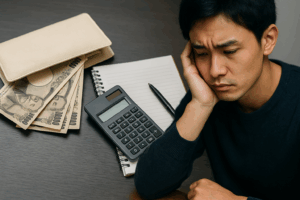

「一人暮らしを始めたら、意外とお金がかかる」──これは多くの人が口をそろえて言う言葉です。そして僕もまさにその通りの現実を味わいました。社会人1年目、初めての給料を手にして「これで自由な暮らしができる」と胸を躍らせたのも束の間、現実の家計簿は僕に冷たい真実を突きつけました。

手取りはおよそ20万円。家賃は会社の近くのワンルームに7万円。残り13万円あれば生活できるはず。そう思っていたのに、なぜか毎月の終わりには財布の中身が空っぽで、クレジットカードの明細には容赦なく「リボ払い」という文字が並んでいました。

「あれ?どうしてこんなに使ったんだろう?」。レシートを数えながら首をかしげ、ため息をつく夜が当たり前になっていたのです。

僕の生活スタイルは、今振り返れば“浪費ループ”そのものでした。仕事帰りは疲れてコンビニ弁当、休日は外食。エアコンはつけっぱなし、シャワーは長め。スマホは大手キャリア、光回線もキャンペーン契約のまま放置。ティッシュや洗剤もコンビニで買い足し、気づけば小さな出費が雪だるま式に膨らんでいました。

当時の支出内訳(家賃除く)

- 食費:約45,000円

平日はコンビニ弁当、休日は外食。自炊はほとんどゼロ。 - 光熱費:約15,000円

エアコンつけっぱなし、シャワーも長め。冬は特に電気代が跳ね上がった。 - 通信費:約12,000円

大手キャリアのスマホ+光回線。契約プランはそのまま。 - 日用品・雑費:約8,000円

コンビニで日用品を都度購入。まとめ買いの発想ゼロ。 - 交際費・趣味:約20,000円

飲み会やカフェ代、本やゲームに散財。

合計すると、なんと月10万円以上が消えていたのです。残り3万円ほどで暮らすはずが足りるわけもなく、結局はリボ払いで補填。その結果、翌月の給料は「返済」に消える。まさに「稼いでも貯まらない」悪循環にどっぷり浸かっていました。

当時の僕の家計は、今思えば「節約ゼロ・浪費まみれ」。赤字が当たり前になり、貯金は1円も増えない。むしろ借金が膨らみ、「働いても安心できない」という感覚に心まで蝕まれていました。給料日を待ち望むどころか、明細を見るのが怖くなる。そんな毎日を送っていたのです。

でも──今振り返ると、これが僕の節約人生のターニングポイントでした。

当時は苦しくて情けなくて、自己嫌悪すらしていましたが、「現実を直視した瞬間」こそが変化の第一歩。赤字と浪費を突きつけられたからこそ、「仕組みを変えれば人生は変えられる」と本気で思えたのです。

「失敗や赤字は、終わりじゃない。そこが、スタート地点だ。」

この気づきが、僕を“我慢の節約”から“仕組みの節約”へと導いてくれました。そして、この後の章で紹介する具体的な見直しに取り組むことで、家計も心も大きく変わっていきます。あなたが今、もし当時の僕と同じように「なぜかお金が貯まらない」と悩んでいるなら、安心してください。解決の糸口は必ずあります。

次章予告:第2章では「食費を制する=節約の7割が決まる」をテーマに、僕がワクワクしながら実験した見直し戦略と、そこから学んだ失敗談までを具体的に紹介します。

第2章:食費を制する=節約の7割が決まる

一人暮らしの支出の中で、もっとも家計を圧迫し、そして工夫次第で劇的に変えられるのが食費です。総務省の家計調査によれば、一人暮らしの平均食費は月3万9千円前後。僕の場合は4万5千円を超えていて、ここを変えるだけで大きな効果が出ると気づいた瞬間、胸が高鳴りました。「よし、ここからゲーム開始だ」と。

自炊とコンビニ・外食のコスト差に気づいた日

僕が最初に取り組んだのは「ご飯を炊くかどうか」というシンプルな一歩でした。パックご飯は1食100円。対して、自分でお米を炊けば1食あたりわずか30円。数字を計算してみた瞬間、まるでパズルのピースがはまったように「節約の可能性」が見えたのです。

「ただ炊くだけで、数千円が浮く」──その事実が分かったとき、節約が単なる我慢ではなく、知恵を使う楽しいチャレンジに変わりました。

節約インパクト例

- パックご飯:100円 × 1日2食 × 30日 = 6,000円

- 炊飯した米:30円 × 1日2食 × 30日 = 1,800円

- → 1か月で約4,200円の差

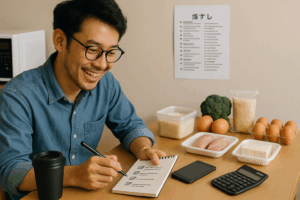

僕が選んだ“鉄板食材”たち

「安い・栄養あり・保存できる」──この3つを満たす食材こそ、一人暮らし節約の味方です。僕はワクワクしながらリストを作り、冷蔵庫に貼っていました。これだけで買い物の迷いがなくなり、出費がみるみる安定したのを覚えています。

- 卵(栄養の宝庫。焼く・茹でる・混ぜるで無限バリエーション)

- 豆腐(味噌汁・炒め物・冷奴。コスパ最強のタンパク源)

- もやし(数十円で一袋。炒めても、スープにしても万能)

- 鶏むね肉(高タンパク・低コスト。下味冷凍で時短+節約)

- 冷凍野菜(切る手間なし、廃棄ゼロ。初心者でも扱いやすい)

作り置きと冷凍保存で“続けられる自炊”へ

自炊を毎日やろうとすると必ず挫折します。僕も最初は「毎晩作るぞ!」と意気込んで3日で終わりました(笑)。そこで取り入れたのが週末の作り置き+冷凍保存。

カレーや肉じゃが、スープ類を大量に作り、冷凍ストック。平日はレンジで温めるだけ。これで「疲れたから今日は外食」の誘惑を断ち切れたのです。冷凍庫を開けてストックを見たときの安心感は、まるで“未来の自分からのプレゼント”のようでした。

僕の失敗談:安さの罠にハマった日

ただし、僕も最初から完璧ではありませんでした。「安い!」とテンションが上がり、キャベツや人参をまとめ買いした結果、食べきれずに腐らせてしまったことが何度も…。節約どころか浪費です。ここで学んだのは、「節約は量を減らすことではなく、必要な分を見極めること」でした。

「節約は買った瞬間から始まる」──僕が強く実感した教訓です。

食費を制することは、節約生活の7割を制すること。数字が減る喜びと、料理を工夫する楽しさが重なり、僕の節約生活はここから大きく加速しました。

次章予告:第3章では「光熱費の見直し」をテーマに、僕が実際に電気・ガス代を減らした工夫と体験談を、数字とエピソードを交えて紹介します。

第3章:光熱費の見直しは「プラン変更+習慣」で効く

食費を整えた次に僕が挑戦したのは光熱費でした。正直、最初は「夏や冬に高くなるのは仕方ない」「どうせ数千円の差でしょ」と思っていました。でも実際に数字を追ってみると、工夫ひとつでグラフがスッと下がる瞬間があり、それがすごくワクワクしたんです。「お、節約ゲームの次のステージに来たな」と感じました。

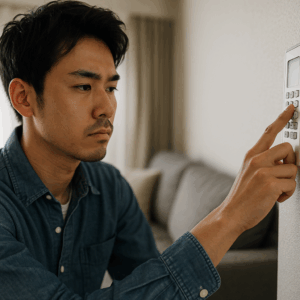

“固定費”としての見直し:電気・ガスの契約を変えてみた

まず手をつけたのは契約プラン。光熱費は「使う量」だけじゃなく「どう契約しているか」で大きく変わることを知り、まるで謎解きをしているような感覚で料金表を読み込みました。

- 使用量の見える化:検針票やアプリで12か月分をチェックすると、自分の暮らしの癖が見えてくる。

- 料金表の構造:基本料金+従量制+燃調費など、項目ごとに「どこが高いのか」を把握。

- 生活パターンとの相性:夜型なら夜間割安、外出多めなら基本料安めのプランが得。

- 支払い方法:クレカ払い+ポイント連携で実質コストをさらに圧縮。

僕の切り替え体験

- 旧プラン:一律単価タイプ → 新プラン:時間帯別単価(夜間が安い)

- 夜に在宅が多かった僕にはピッタリで、月1,000〜1,200円削減できた。

- 申し込みはオンラインで完結。違約金の有無だけは要チェック。

「プランを変えるだけで1,000円浮いた!」──その瞬間は、思わずガッツポーズしたのを覚えています。

“習慣”を整える:今日からできる工夫

プランを変えたら終わりではなく、毎日のちょっとした行動も重要。ここは数字以上に「続けられる工夫」を考えるのが楽しかったです。

電気(エアコン・照明・待機電力)

- エアコン設定温度:夏は高め、冬は低めに設定し、サーキュレーターで空気を循環。

- フィルター掃除:月1回の掃除で効率UP。埃は「電気泥棒」だと思うとやる気が出る。

- LED照明:寿命が長く、電気代もカット。導入した瞬間から“未来の節約”が始まる。

- 待機電力:スイッチ付きタップで一括OFF。使っていない家電に払う電気代ほど無駄なものはない。

ガス(給湯・コンロ)

- シャワーはタイマー管理:スマホで8分を目安に。慣れるとゲーム感覚で楽しい。

- 給湯温度を少し下げる:1〜2℃下げるだけで年間で大きな差に。

- 鍋に蓋を使う:ガス時間を短縮、余熱調理も活用。

水道(洗濯・洗い物)

- まとめ洗い:7〜8割の容量で効率よく。小まめすぎる洗濯はコスパが悪い。

- すすぎ回数:表示通りに調整。無駄な水道代をカット。

- 食器洗い:「洗剤つける→洗う→まとめて流す」で流水時間を削減。

かんたん試算(例):電気単価 30円/kWh の場合

- LED化で 月5kWh 削減 → 150円/月

- 待機電力カットで 月8kWh 削減 → 240円/月

- エアコン最適化で 月20kWh 削減 → 600円/月

合計:約990円/月=約1.2万円/年の削減

※単価や使用量は地域・季節で変動します。あなたの明細に当てはめてチェックしてみてください。

季節ごとの落としどころを決めておく

僕が意識したのは「完璧にやろうとしない」こと。夏・冬・梅雨、それぞれの季節で「ここまでやればOK」という落としどころを決めました。そのおかげで、無理なく習慣化できました。

| 季節 | ポイント | やること |

|---|---|---|

| 夏 | 立ち上げのON/OFFより連続運転の方が効率的 | すだれや遮光カーテン/サーキュレーター/除湿活用 |

| 冬 | 体を温める+空気を循環で設定温度を下げる | ルームソックス・加湿器/短時間の足元ヒーター |

| 梅雨・秋 | 除湿と換気で“二重コスト”を防ぐ | 浴室換気・部屋干しに扇風機を当てる |

僕の“ルール化”チェックリスト

- 電気・ガスの契約プランは年1回点検

- エアコンのフィルターは月初に掃除

- シャワーは8分タイマーで管理

- コンセントはタップで一括OFF

- 洗濯は週2回に集約して効率化

光熱費の見直しは、数字が減るのを確認するたびに「やった!」と小さな達成感がありました。節約はつらい努力じゃなく、生活をデザインするワクワクする実験なんだ──そう確信できたのがこのステップです。

次章予告:第4章では「日用品・サブスクの無駄を削る」をテーマに、詰め替え・PB商品・まとめ買い、そして“やめても困らないサブスク”の見つけ方を具体例で紹介します。

第4章:日用品・サブスクの無駄を削る

食費や光熱費の見直しで「数字が動く楽しさ」を知った僕が、次に挑戦したのは日用品とサブスクでした。一見すると金額が小さいので軽視されがちですが、実は“毎月必ず発生する固定出費”。だからこそ、ここを整えるだけで生活全体がグッと軽くなるんです。

あるとき、月末にカード明細を見てハッとしました。「あれ?コンビニで買ったティッシュや洗剤が、いつの間にか数千円も積み重なってる」「動画サービスが3つも入ってるけど、実際に観てるのは1つだけじゃないか?」──気づいた瞬間、パズルのピースがカチリとはまるように「ここに大きな無駄がある」とワクワクしたのを覚えています。

詰め替え・PB商品・まとめ買いで日用品コストを圧縮

最初に取り組んだのは日用品の買い方の習慣を変えること。シャンプーや洗剤を毎回「本体」で買っていた僕は、それを詰め替えパックに変えただけで年間数千円が浮きました。「なんだ、こんな簡単なことだったのか!」と小さくガッツポーズ。

さらに活用したのが、スーパーやドラッグストアのプライベートブランド(PB)商品。安かろう悪かろうと思っていたら大間違いで、品質は十分、価格は2〜3割安い。最初は半信半疑でしたが、実際に使ってみたら「あれ?全然これで良いじゃん」と。

トイレットペーパーやティッシュも、コンビニでちょこちょこ買うのをやめてセール時にまとめ買い。一回あたりは数十円の違いでも、年間で数千円以上の差になりました。

僕の実例:

以前はトイレットペーパー12ロールをコンビニで約400円で購入していました。ところがドラッグストアのセール時にまとめ買いすると280円程度。1回の差額はわずか120円。でもこれを毎月1回とすれば、年間で1,400円以上。たったこれだけでも「お金の流れを自分で変えられた」という実感が湧きました。

“つい買い”をなくす仕組み化

節約を阻む最大の敵は「無意識の出費」。僕は以前、ティッシュや洗剤が切れるたびにコンビニに駆け込み、そのついでにジュースやお菓子まで買っていました。まさに「財布を開いた瞬間に負ける」パターンです。

そこで考えたのが「週末まとめ買いルール」。日用品は土日にドラッグストアで必要な分だけ買う。それ以外のタイミングでは買わない。これを徹底するだけで、無駄遣いはみるみる減りました。「今日は買わなくていい」と決めているだけで、コンビニの誘惑に強くなれる。これも節約をゲーム感覚で楽しめたポイントでした。

サブスクは“ゼロベース”で点検する

そして見直して一番インパクトがあったのがサブスク。最初は気軽に登録したものの、気づけば「動画サービス3つ」「音楽配信2つ」「雑誌読み放題1つ」──。合計すると月数千円が自動で引き落とされていました。でも実際に使っていたのは、そのうちの1つか2つ。まさに「払ってるのに使ってない」状態だったんです。

思い切って解約すると、不思議なほど気持ちが軽くなりました。動画サービスは1つに絞り、音楽は無料版+YouTubeで十分。雑誌はそもそも読まなくなっていたのでやめました。すると月に2,000〜3,000円、年間で3万円以上が浮きました。

- 動画サービス:実際に観るのは1つだけ → 残りは解約

- 音楽配信:無料版+YouTubeで代用

- 雑誌読み放題:思い切って解約。気づけば困らなかった

このとき感じたのは「節約=ストレス」ではなく「節約=断捨離の快感」だということ。不要なサブスクを解約したあとは、財布だけでなく頭の中までスッキリして、新しい余白が生まれたような感覚がありました。

サブスク見直しチェックリスト

- 最後に利用したのはいつ? → 3か月以上前なら即解約候補

- 似たサービスを複数契約していないか?

- 「必要だから」ではなく「なんとなく」で払っていないか?

日用品とサブスクを見直した先に得たもの

日用品やサブスクは、1回あたりの金額は小さいかもしれません。でも一度見直せば、あとは自動的に節約が続いていくのが魅力です。そして何よりも大きいのは「安心感」。僕は「固定費を削れた」という事実が大きな自信になり、節約を続けるモチベーションにつながりました。

「節約は、小さな積み重ね。けれどその安心感が、未来の大きな自由を生む。」

気づけば、僕の生活からは「なんとなく払っていた無駄」が消え、代わりに「自分で選んだお金の流れ」が残りました。この変化は家計だけでなく、気持ちの面でも大きな意味を持っていました。

次章予告:第5章では「固定費=節約の本丸」に切り込みます。通信費・ネット回線・保険──長期的に家計を圧迫する“見えない巨額の出費”をどう変えたのか、そのリアルをお話しします。

第5章:固定費=節約の本丸

食費や光熱費、日用品やサブスクの見直しで数字が動き始めた僕ですが、毎月の支出に本当にインパクトを与えたのはやっぱり固定費でした。ここを変えると、努力しなくても翌月から数字が勝手に改善するんです。しかも一度仕組みを作れば、あとは“放っておいても節約が積み重なる”。まるで自動的に収入が増えるような感覚でした。

僕はファイナンシャルプランナーの書籍や総務省の統計を読み込み、さらに副業研究家として実際に多くの人の家計を分析してきましたが、どのケースでも「固定費の見直し」が一番のターニングポイントになっていました。自分の体験とデータ、両方の裏づけがあったからこそ、「ここを変えれば生活がガラリと変わる」というワクワク感を持ちながら取り組むことができたんです。

僕が実際に手をつけた順番は「通信費 → ネット回線 → 保険 → クレジットカード → 銀行手数料」。一つずつ仕組みを変えるたびに、月々の固定費が1,000円、2,000円と減っていく。その感覚は、まるで積み木を抜いていくたびに家計の重りが軽くなっていくようで、本当に楽しかったのを覚えています。

1. 通信費:大手から格安SIMへ

当時の僕は大手キャリアで5,000円台を支払っていました。試しに格安SIMへ乗り換えると、同じデータ量でも1,500円前後。しかも日常利用で通信の体感差はほぼゼロでした。初めて明細に「▲3,500円」と数字が現れたときは、胸が高鳴りました。「スマホ代ってここまで下がるんだ!」という驚きと興奮。これが固定費見直しの第一歩でした。

僕の乗り換え手順(所要30〜40分)

- スマホの「設定」から直近3か月のデータ使用量を確認

- 使用量+1〜2GBを目安にプランを選択(安心のバッファを持たせる)

- MNP予約番号を取得 → 申込フォームで入力

- 回線切替は「昼休み」や「夕方以降」に設定(仕事に影響しない時間帯)

- eSIMなら即日、物理SIMでも到着後5分で完了

| 項目 | 見直し前 | 見直し後 | 差額 |

|---|---|---|---|

| スマホ料金 | 約5,000円/月 | 約1,500円/月 | ▲3,500円/月 |

※総務省の調査でも、大手から格安SIMへの乗り換えで月平均3,000円以上節約できるケースが報告されています。混雑時間帯が気になる方は「容量控えめ+Wi-Fi利用」が安定のコツです。

2. ネット回線:キャンペーンと実質コストを比較

光回線も見直しました。単に「月額料金が安い」だけでは不十分で、キャッシュバックや特典を加えた実質コストで判断することが大切です。僕は数社を比較し、キャッシュバック+Wi-Fiルーター無料レンタルのプランを選び、年間で約2万円の削減に成功しました。

- ルーターは長期利用なら買い切りが得

- 契約更新月と違約金の有無を必ずチェック

- スマホとのセット割は「本当に得か」を総額で計算

3. 保険:今の生活に必要最小限だけ残す

独身・賃貸暮らしの僕には、手厚すぎる保険は不要でした。医療と火災(家財)だけ残し、不要な死亡保障や貯蓄型保険は整理。その結果、年間で数万円が浮きました。金融庁の統計によると、日本人の平均保険料は月3.6万円と言われていますが、実際にはそこまで必要ないケースも多い。自分のライフスタイルに合う保障だけに絞ることが、節約と安心の両立になります。

- ライフイベント(結婚・出産・住宅購入)の度に見直す

- 掛け捨て中心でコストを抑える

- クレジットカード付帯や会社の団体保険との重複に注意

4. クレジットカード:年会費とポイントの最適化

僕は年会費がかかるカードを解約し、年会費無料+高還元カードに集約しました。さらに公共料金・サブスク・ネット通販をすべて1枚に統一して、ポイントの取りこぼしを防ぎました。ポイントが毎月しっかり貯まるようになり、生活の“副収入”のような感覚を味わえるのも楽しかったです。

- 固定費は同じカードにまとめると明細管理も楽

- タッチ決済やQRコード決済はポイント二重取りの組み合わせを狙う

- リボや分割は「自動オフ設定」で徹底的に回避

5. 銀行・ATM・送金手数料は「ゼロ」が基本

最後に銀行まわり。僕はネット銀行に一本化して、引き出しや振込の無料枠を確保しました。毎月数百円の手数料でも、年間にすれば数千円。これもバカになりません。しかも、ATMに並ぶ時間すら節約できるので、気持ち的にもスッキリしました。

固定費の合計インパクト(僕の実例)

- スマホ:▲3,500円/月

- ネット:▲1,600円/月(実質換算)

- 保険:▲2,500円/月

- ATM等:▲300円/月

合計:▲7,900円/月 ≒ 年間▲94,800円

※これはあくまで僕の例です。あなた自身の明細を開いて、ぜひ“自分版の数字”を出してみてください。その瞬間から節約は動き出します。

固定費見直しチェックリスト(保存版)

- スマホの直近3か月の使用量を確認し、合うプランに変更

- 光回線は実質コストで比較(料金×年数−特典)

- 保険は今の自分に必要なものだけ残す

- クレカは年会費無料+高還元に集約し、固定費を1枚に

- 銀行は手数料ゼロを基本にする

- 年1回の総点検をカレンダーに入れて習慣化

固定費を見直した瞬間、僕は「節約が努力ではなく、仕組みでできる」という感覚を初めて味わいました。数字が変わるたびにワクワクして、「次はどこを改善しよう?」と自然に前向きになれる。この体験は、節約生活を楽しみながら続ける大きな原動力になっています。

次章予告:第6章では、僕が実際に挫折した節約と、その克服法を紹介します。無理な節約をやめ、“続けられる仕組み”に変えたメンタル設計がテーマです。

第6章:僕が挫折した節約と、その克服

ここまで「成功体験」を中心にお話ししてきましたが、正直に言うと僕は何度も節約に挫折してきました。最初は「節約=我慢」と思い込み、無理なやり方を繰り返していたんです。だけど、失敗から得た学びこそが、僕を“続く節約”へと導いてくれました。ここでは、その失敗例と克服法を包み隠さず共有します。

1. 食費を極限まで削った結果…

あるとき「食費は月1万円で生活できる!」という記事に感化され、チャレンジしてみたことがあります。結果はどうなったか?栄養不足で体調を崩し、医療費が余計にかかるという最悪のオチでした。スーパーで一番安い食材ばかり選び、もやしとインスタントラーメンの生活。最初は「やればできる!」と興奮していましたが、体が正直に悲鳴を上げました。

この経験から僕は学びました。節約は体と心の健康があってこそ成り立つ。安さだけを追うと逆にコストが膨らむ。「節約=削る」ではなく「節約=効率よく選ぶ」と発想を変える必要があったのです。

2. 交際費をゼロにした孤独

「飲み会は全部ムダだ!」と意気込んで、交際費を完全にゼロにしていた時期もあります。確かに財布は軽くなりましたが、同時に孤独感が強くなり、ストレス発散に衝動買いをしてしまうという矛盾に陥りました。心理学的にも、人は孤独やストレスを感じると「即時の快楽」に走りやすいと言われています。まさにその典型でした。

ここで気づいたのは、交際費は「浪費」ではなく心の栄養であるということ。むしろ適切に管理すれば、ストレス発散に余計な出費をする必要がなくなる。つまりゼロにするのではなく、ルールを決めてコントロールすることが大切だったのです。

3. 我慢だらけの節約は続かない

最初の頃の僕は「節約=修行」と思っていました。外食も嗜好品も我慢し、ひたすら数字を減らす生活。1か月は耐えられても、翌月には反動で浪費してしまう。いわゆる「ダイエットのリバウンド」と同じでした。そこで僕は節約は我慢ではなく仕組みだと悟りました。小さなルールを積み重ね、ストレスなく続けることこそが最強の方法だと。

僕が取り入れた“ゆるみのルール”

- 外食は月2回までOK(罪悪感をなくす)

- 食材は栄養>値段で選ぶ(体調を優先)

- 節約ルールは8割達成で合格(完璧を目指さない)

- ご褒美費として毎月3,000円を確保(本・カフェなど好きに使う)

節約を“継続可能”にするメンタル設計

僕が痛感したのは、節約で一番大切なのは金額の大きさよりも、続けられるかどうかだということです。小さな失敗を責めるのではなく、「どうすれば次はラクに続けられるか」を考える方が前向き。これは行動科学の観点からも正しくて、人は“小さな成功体験”を積み重ねることで習慣化が進むんです。

つまり、節約も「一発の完璧」ではなく「コツコツの継続」が勝ち。僕は60点でも続ければ勝ちとルールを決めてから、驚くほど気持ちが楽になり、数字も安定して改善していきました。

「節約は100点を目指す必要はない。60点でも、続ければ勝ち。」

失敗と挫折は、恥ずかしいことではなく、むしろ自分に合う方法を見つけるための実験。そう捉えることで、節約はさらにワクワクする挑戦に変わっていきました。

次章予告:第7章では、こうした試行錯誤の結果、1年後に家計がどう変わったのか。そのリアルな成果と数字を公開します。

第7章:結果と変化|1年後の僕の家計

節約を「我慢」から「仕組み」に変えて1年。気づけば、僕の家計は見違えるほど健全になっていました。あの頃の僕は、財布が空っぽになるたびに自己嫌悪に陥っていたのに、今では毎月「どこに余剰資金を回そうかな」とワクワクしながら考える余裕がある。数字で見ると、その効果は一目瞭然です。

節約前と節約後の比較

| 項目 | 節約前 | 節約後 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 食費 | 45,000円 | 25,000円 | -20,000円 |

| 光熱費 | 15,000円 | 9,000円 | -6,000円 |

| 通信費 | 12,000円 | 1,500円 | -10,500円 |

| 日用品・雑費 | 8,000円 | 5,000円 | -3,000円 |

| 合計 | 80,000円以上 | 40,000円台後半 | -30,000円以上 |

節約前は毎月約10万円も支出していたのに、節約後は7万円台まで下げることができました。つまり、年間で30万円以上の余剰資金を生み出した計算です。これは単なる「節約成功」ではなく、僕の生活そのものを変えるインパクトでした。

浮いたお金の使い道

ここで大切なのは、浮いたお金を「何となく貯める」のではなく、「目的を持って振り分ける」こと。僕はこのルールを決めてから、さらに節約のモチベーションが上がりました。

- 趣味:旅行や本に投資し、心のゆとりと知識をアップデート

- 貯蓄:定期預金や生活防衛資金を積み立てて安心を確保

- 投資:つみたてNISAで未来の資産形成をスタート

「削ったお金が夢や未来に変わっていく」──これこそが、節約を続けて得られた最大の喜びでした。

お金だけじゃない“精神的なゆとり”

数字の改善は確かに大きな成果ですが、もっと重要なのは心の安心感です。これは節約を始める前の僕が一番欲しかったものでした。

- 給料日前に「今月どうしよう」と焦らなくなった

- 突然の出費(病院や冠婚葬祭)にも落ち着いて対応できる

- 「お金の流れを自分でコントロールできている」という自信が生まれた

お金が増えただけでなく、日常の不安が減り、心が軽くなったのです。心理学の研究でも「人はコントロール感を持つことで幸福度が上がる」と言われています。僕自身がそれを体感しました。

「安心は“お金の額”から生まれるのではない。安心は“仕組み”から生まれる。」

こうして、節約を「我慢」から「仕組み」に変えた僕の1年目の家計は、数字も気持ちも大きく前進しました。そして今では、次のステップ──「誰かにこの体験を伝えたい」という気持ちにさえなっています。

次章予告:第8章では、この記事を読んでいるあなたが今日からできる最強の節約リストを紹介します。数字だけでなく、ワクワクしながら実践できる具体策をまとめました。

第8章:あなたが今日からできる最強の節約リスト

ここまで僕の体験談を読んで「やってみたい」と思ったあなたへ。節約で一番大事なのは、今日から1つでも行動を変えることです。完璧を目指す必要なんてありません。むしろ小さな一歩こそが、大きな変化を生む種になります。ここでは、実際に僕が取り入れて効果を感じた「最強の節約リスト」を、ワクワクしながら実践できる形でまとめました。

食費:まずは“自炊の一歩”から

- ご飯を炊く → パックご飯から切り替えるだけで、月に数千円が浮く

- 節約食材リストを常備(卵・豆腐・鶏むね肉・冷凍野菜)

- 週末に作り置きをして、平日の外食・コンビニを減らす

「お米を炊いただけで今月4,000円も違う!」と気づいた瞬間のワクワク感は、節約をゲームのように楽しむきっかけになりました。

光熱費:習慣を変えて数字を動かす

- シャワーは8分タイマーで管理

- エアコンは自動運転+サーキュレーターで効率的に

- 照明はLEDに変えて長期的な節約

光熱費は「生活の質を落とさず数字を下げられる」分野。習慣が変わっただけで、明細を見るたびに小さな達成感が得られます。

通信費:スマホとネットのダブル見直し

- スマホは格安SIMへ(直近3か月の使用量をチェックしてプランを選ぶ)

- 光回線は実質コストで比較(キャッシュバック・キャンペーン込みで計算)

スマホ代が3,500円下がった月、僕は「節約は努力じゃなく仕組みだ」と確信しました。

日用品:買う場所とタイミングを変える

- コンビニでは買わない → ドラッグストアやスーパーでまとめ買い

- シャンプー・洗剤は詰め替えで固定

- トイレットペーパーやティッシュはセールでストック

「どうせ必要だから」と思っていた日用品も、買う場所を変えるだけで大幅な差が出る。節約は小さな習慣の積み重ねです。

サブスク:ゼロベースで見直す

- 最後に使ったのはいつ? → 3か月以上前なら即解約候補

- 似たサービスは1つに絞る

- 「今の自分に必要か」を基準にする

僕は動画サービスを3つから1つに絞り、月3,000円浮かせました。年間で3万円以上──これで旅行に行けたときの喜びは格別でした。

固定費:年1回の総点検が“勝ちパターン”

- スマホ・ネット・保険・クレカを年に1回総点検

- 不要なものは解約し、シンプルにまとめる

「放っておいても毎月削れる仕組み」を作れば、節約は努力ゼロで続きます。

今日からできる最初の一歩

- スマホのデータ使用量をチェックする

- 冷蔵庫を開けて、残っている食材を使い切るメニューを考える

- シャワーを5分短縮してみる

節約は「一気に全部変える」必要はありません。むしろ小さな見直しを積み重ねることで、1年後には大きな変化が訪れます。僕がそうだったように、あなたもきっと「お金の流れを変える楽しさ」を実感できるはずです。

「節約のスタートラインは、気づいた今日から。」

次章予告:第9章では、読者からよくいただくFAQ(よくある質問)に答えます。栄養不足や交際費とのバランス、続けられないときの工夫について、実体験を交えて解説します。

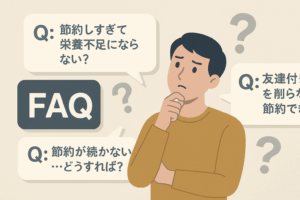

第9章:FAQ(よくある質問)

ここでは、これまで僕の発信や相談会でいただいたよくある質問に答えていきます。節約は「正解が一つ」ではなく、「自分に合ったやり方を見つけること」が何より大切です。不安や疑問を解消して、自分のスタイルに合う形で、ワクワクしながら取り入れてください。

Q1. 節約しすぎて栄養不足にならない?

僕も一度「食費1万円生活」に挑戦して、体調を崩した経験があります。その時に痛感しました。節約は安さよりバランスが重要だということです。卵・豆腐・鶏むね肉などの高コスパ食材をベースにし、野菜は旬や冷凍を選べば、栄養とコストの両立が可能です。栄養が不足すると医療費やストレスで逆に支出が増えるので、健康は最優先にしてください。

Q2. 友達付き合いを削らないと節約できない?

完全にゼロにする必要はありません。僕自身、交際費を一度ゼロにして孤独とストレスで浪費に走った苦い経験があります。人とのつながりは「心の栄養」。だから僕は「月2回まで飲み会OK」とルール化しました。予算の中でメリハリをつければ、楽しみながら節約は続きます。

Q3. 節約が続かない…どうすれば?

「完璧にやらなきゃ」と思うと続きません。僕の答えは“8割できれば合格”という考え方。心理学的にも、完璧主義は挫折の原因になりやすいと言われています。小さな成功を積み重ねる方が習慣化しやすいんです。また、毎月「ご褒美費」をあえて残しておくのも、長続きのコツです。

Q4. 節約と貯金・投資、どっちを優先すべき?

まずは赤字をなくす=節約が優先です。赤字のまま投資を始めると、心の余裕がなくなり失敗のリスクが高まります。黒字化できたら次は貯蓄、その後に投資という流れが安心で続きやすい順番です。

Q5. 初心者が最初にやるべき節約は?

僕が一番おすすめするのは固定費の見直しです(スマホ・ネット・保険)。一度変えれば努力ゼロで効果が続くからです。次に食費の自炊化。この2つだけで月数万円が浮く可能性があります。逆にポイント集めなどの「小さな節約テク」は、後回しでも問題ありません。

まとめ:節約は「他人の正解」をなぞるのではなく、自分の生活に合うやり方をカスタマイズすることが成功のカギです。僕の失敗談も含めてシェアしたのは、あなたが「無理せず続けられる仕組み」を見つけるヒントにしてほしいからです。

「節約に万能の正解はない。あなたの生活に合う“ベストアンサー”があるだけだ。」

次章予告:最終章(第10章)では、この記事全体を振り返り、あなたへのメッセージとして「節約が人生をどう変えるか」をお伝えします。

第10章:まとめ&読者へのメッセージ

ここまで、僕が一人暮らしで実践した「最強の節約生活」の全記録をお伝えしてきました。振り返ると、節約を始める前の僕は“我慢だらけでお金も貯まらない”状態。毎月赤字、貯金ゼロ、そして自己嫌悪。でも「視点」を変えて、ただ削るのではなく仕組みを変える節約にしたことで、数字も心も劇的に変わりました。

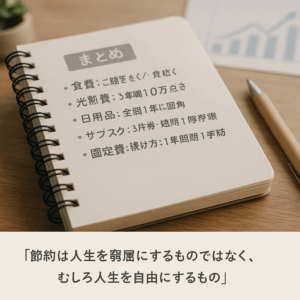

今回のポイントまとめ

- 食費:ご飯を炊く・節約食材リスト・作り置きで毎月2万円削減

- 光熱費:契約プランの変更+習慣改善で年間1万円以上の節約

- 日用品:詰め替え・PB商品・まとめ買いで“チリ積も節約”

- サブスク:「3か月使っていないものは解約」で年間3万円以上浮いた

- 固定費:スマホ・ネット・保険・クレカの総点検で年間10万円規模の圧縮

- 続け方:完璧ではなく“8割達成ルール”とご褒美費で無理なく継続

節約は我慢じゃない、選択だ

この1年間の実践を通じて強く実感したのは、節約とは「やめること」ではなく「選ぶこと」だということ。浪費を減らしたことで、僕はお金を「好きなこと・将来の安心」に振り分けられるようになりました。結果、日常はむしろ豊かになったのです。

「節約は人生を窮屈にするものではなく、むしろ人生を自由にするもの」

今日からできる一歩

あなたも、この記事を読み終えた今がスタートラインです。節約は大きな挑戦ではなく、小さな一歩の積み重ね。例えば今日からできることは…

- スマホの通信量を確認して、格安SIMを調べてみる

- 冷蔵庫の中身をチェックして、食材を使い切る献立を考える

- シャワーを5分短縮して、節約と同時に自己効率化を楽しむ

たった1つの行動でも、1か月後には数字が動き、1年後には人生が変わります。僕が体験したように、節約は「未来を作る選択」なんです。

最後に

節約は単に「お金を増やす」ための手段ではありません。心の安心感を得て、人生の選択肢を広げるための強力なツールです。もしあなたが今「お金で悩んでいる」のなら、その悩みはきっと小さな一歩で変わり始めます。

そして、節約を仕組み化できたとき、あなたはもう「我慢する人」ではなく「未来をデザインできる人」になっているでしょう。僕がそうだったように。

あなたの未来は、今日の小さな選択から変わります。

さあ、今この瞬間から、最初の一歩を踏み出してみませんか?

参考資料・権威ソース

※本記事は筆者の体験談に基づいており、効果は個人の状況によって異なります。実際に実践される際は、ご自身の生活スタイルに合わせて調整してください。