でも、心の中はまるで逆方向に進んでいました。友人とのつながりが薄れ、何をしても楽しく感じられない。気づけば、「お金は貯まったのに、心は貧しくなっている」という不思議な状態に陥っていたんです。

ある日、ふと気づきました。“節約”という言葉の裏には「我慢」ではなく「工夫」があるのではないか? と。FPとしての学びを深める中で、僕の中に大きな発見が生まれました。

それは、「節約」と「倹約」は似ているようで、本質的にはまったく違うということ。 節約は、未来の豊かさを守るための手段。倹約は、支出を抑えて得る結果。この違いを理解した瞬間、お金との付き合い方がガラリと変わったんです。

「我慢する節約」から「選び取る節約」へ。そう考えるようになってから、僕の家計も、心の豊かさも、同時に整っていきました。今でこそ、ファイナンシャルプランナーとして多くの方の相談に乗っていますが、驚くほど多くの人が、かつての僕と同じように「節約=我慢」と思い込んでいます。

でも本当の節約は、自分の価値観に沿ってお金の流れをデザインすること。“お金を減らさない”のではなく、“お金と心を豊かにする”方向へ整えることなんです。この記事では、そんな僕自身の失敗と学びをもとに、「節約」と「倹約」の違いをわかりやすく解説しながら、ケチにならずに賢くお金を守る方法をお伝えしていきます。

あなたがもし今、「節約してるのに報われない」と感じているなら──この先の数分が、あなたの“お金との向き合い方”を変えるきっかけになるかもしれません。

「節約」と「倹約」の意味と違い

節約とは、「無駄を省くこと」。たとえば、電気や水道の使い方を工夫したり、時間の使い方を見直して効率化したりと、日常生活のあらゆる場面で“改善”を重ねる行動です。つまり、節約とは「お金を減らさない工夫」であり、我慢ではなく創意工夫の結果に価値があるものです。

倹約とは、「出費を抑えること」。特に金銭に関する行動を指し、「洋服を必要最小限しか買わない」「外食を控える」といった“支出の制御”が中心になります。日本語の「倹」には“つつましさ・控えめ”という意味があり、精神的な抑制のニュアンスが強いのが特徴です。

僕自身も、20代の頃はまさにこの倹約一辺倒の生活をしていました。外食ゼロ、交際費ゼロ──確かにお金は減りませんでしたが、その代償として孤独感やストレスが募り、長続きしませんでした。節約のはずが、いつの間にか“心の消耗戦”になっていたのです。

そこから学んだのは、「節約=手段」「倹約=結果」という考え方です。生活の中に小さな工夫を積み重ねていけば、自然と出費が抑えられ、無理のない倹約が実現します。つまり、我慢してお金を守るのではなく、工夫してお金と心を両方守る。それこそが、僕が提案する“幸せな節約”の第一歩なのです。

なぜ「節約」と「倹約」は混同されやすいのか?

ファイナンシャルプランナーとして読者相談を受けていると、驚くほど多くの方が「節約と倹約の違いが分からない」と口をそろえます。確かに、ニュースやSNS、日常会話の中ではこの二つが同じ意味で使われることが多く、混同されても無理はありません。

しかし、じっくりと漢字を見てみると、それぞれの言葉が持つ“本質的な違い”が浮かび上がってきます。

- 「節」=節度を持って調整する → 工夫・最適化のニュアンス

- 「倹」=つつましく抑える → 我慢・制御のニュアンス

つまり、「節約」は前向きな改善の行為であり、「倹約」は慎重な抑制の行為と言えます。節約は「どうすればもっと良くできるか」を考える発想。一方で倹約は「どうすれば減らせるか」を意識する思考です。

どちらも大切な姿勢ですが、節約が“前向きな工夫”、倹約が“守りの姿勢”であると理解しておくことで、お金との付き合い方にバランスが生まれます。この違いを意識するだけで、家計管理や生活の満足度は驚くほど変わってくるのです。

節約家と倹約家の違い|僕が見てきた2タイプ

長年、ファイナンシャルプランナーとして家計相談や副業支援を続けてきた中で、僕は「節約家」と「倹約家」には明確な違いがあると感じています。どちらも「お金を大切にしたい」という思いから生まれた行動ですが、その根っこにある心理と選択の方向性はまったく異なるんです。

たとえば、節約家は「どうすればお金をもっと上手に使えるか?」を常に考えています。電気代が高いならLED照明に変える、通信費が高いなら格安SIMに乗り換える。つまり、生活の質を保ちながら支出を最適化する“改善型”の人です。彼らにとって節約は“我慢”ではなく、“創意工夫”のプロセスなんです。

一方で、倹約家は「どうすれば支出を減らせるか?」という発想が中心にあります。たとえば、外食を一切やめる、電気をほとんどつけない、買い物は必要最小限しか行わない。これは出費を徹底的に抑える“防御型”の人といえます。確かに堅実で強い意志を持っていますが、時に「削ること」が目的になってしまい、生活の豊かさや人間関係を犠牲にしてしまうこともあるんです。

僕の周りの節約家と倹約家を比べると、次のような違いが見えてきます。

| 節約家 | 倹約家 |

|---|---|

| 「どう使うか」を工夫する人 | 「どう削るか」にこだわる人 |

| 電気代を減らすためにLED照明を導入 | 電気をほとんどつけない生活 |

| 通信費を格安SIMに切り替える | スマホ自体を持たない |

| 「どうすれば得になるか」を考える | 「どうすれば損をしないか」を考える |

| お金を未来への投資と捉える | お金を減らさないことを最優先にする |

僕自身はどちらかといえば「節約家タイプ」です。お金を使うときは「これは自分の人生にプラスになるか?」という視点を重視しています。とはいえ、FPとして多くの相談者と向き合ってきた中で、「倹約家タイプ」の方々にも尊敬すべき一面があると感じます。彼らは支出を最小限に抑える意志が強く、経済的なリスク耐性が高い。特に景気の変動が激しい時代には、この“守りの強さ”が大きな武器になることもあります。

ただし、どちらのタイプにも「行きすぎると危険」という共通点があります。節約家が度を越すと、「コスパ」を追いすぎて必要な投資まで削ってしまう。倹約家が極端になると、「使うこと=悪」という固定観念に縛られ、人生そのものが窮屈になってしまうんです。僕も20代の頃は「飲み会禁止」「外食禁止」といった極端なルールで自分を縛り、結果的に人間関係を狭めてしまいました。

だからこそ大切なのは、自分の中の「節約家」と「倹約家」のバランスを取ること。節約家の“工夫する力”と、倹約家の“守る力”をうまく組み合わせることで、無理なくお金を増やし、心の余裕も保つことができます。

節約は攻めの知恵、倹約は守りの意識。 どちらか一方に偏らず、両方を使い分けられる人こそが、真の「お金上手」なんです。そして何より、そのバランス感覚こそが、これからの時代に必要な“賢さ”だと僕は思います。

節約も倹約も「やりすぎるとケチ」になる

節約も倹約も、本来は自分の生活をより良くするための“手段”です。ところが、そのバランスを少しでも誤ると、いつの間にか「ケチ」という印象に変わってしまうことがあります。実は僕自身も、その落とし穴にハマった経験があります。

30代前半のころ、僕は「飲み会は絶対に行かない」というマイルールを作っていました。当時は“時間とお金の無駄”だと感じていたからです。確かに財布の中身は減らず、貯金額は順調に増えていきました。でも、ある時ふと気づいたんです。──まわりの人との関係がどんどん薄れていっていることに。

仕事のチャンスも情報も、人とのつながりの中から生まれます。なのに、僕は「お金を守ること」に意識を向けすぎて、「信頼を築くチャンス」を手放してしまっていたんです。後になって振り返ると、あの頃の僕は節約家ではなく、ただの“ケチ”だったと思います。

一方で、節約上手な友人はまったく違いました。彼は「行きたい飲み会だけ行く」「割り勘をスマートに済ませる」「必要のない二次会は断る」といった具合に、自分の軸を持って選択していたんです。結果として、人間関係を維持しつつ、無駄な出費も抑えるという理想的なバランスを保っていました。

この違いを見たとき、僕ははっきりと悟りました。──ケチと節約の差は、“目的”と“心の余裕”にあるということです。

- 節約:目的が明確で、必要な支出にはお金を使う。

- ケチ:目的を見失い、すべての支出を悪と決めつける。

節約も倹約も、突き詰めすぎると「使うこと=悪」と錯覚してしまいます。しかし、人生の豊かさは“使うタイミング”と“使い方”で決まるもの。人に喜んでもらうためのお金、自分の成長に使うお金、心を満たすための時間──それらを全て削ってしまえば、お金は残っても、心の中は空っぽになってしまう。

だから僕は今、「お金を守るための節約」ではなく、「人生を豊かにするための節約」を意識しています。削るだけの倹約ではなく、選び取る節約へ。ケチにならないためには、“お金の使い方に意志を持つこと”が何より大切なんです。

賢くお金を守るための実践ポイント

ここからは、僕が実際に生活の中で取り入れ、「節約」と「倹約」のバランスを保ちながら成果を実感できた方法を紹介します。これらは単なる節約テクニックではなく、「お金の使い方の再設計」に近いものです。どれも今日からすぐに実践でき、無理なく家計を整えることができます。

- 出費の優先順位を決める:

お金を貯める上で大切なのは、「どこに使い、どこを削るか」を明確にすること。僕は「学びと健康にはお金を惜しまない」と決めています。資格取得や書籍、健康食品、ジム代などは“未来の自分”への投資と考えています。逆に、洋服やブランド品、見栄のための支出は徹底的に最小限に抑える。こうしたルールを決めるだけで、迷いが減り、支出の満足度が格段に上がります。 - 固定費の見直し:

節約の中で最も効果が高いのが、固定費のカットです。僕は20代後半に携帯を格安SIMへ変更したことで、月々6,000円近く節約でき、年間では7万円以上が浮きました。保険料やサブスク、光熱費なども一度見直すだけで、毎月の“自動出費”を軽くすることができます。節約は我慢ではなく、仕組みを変えることがポイントです。 - まとめ買い&キャッシュレス還元の活用:

食費や日用品費を抑えるとき、単に「買わない」では続きません。僕は週に一度のまとめ買いと、キャッシュレス決済のポイント還元を組み合わせることで、年間3〜4万円分の得をしています。たとえば、PayPayや楽天カードの還元率を意識するだけでも大きな差が出ます。「どう削るか」ではなく「どう得するか」の発想が、節約を楽しく続けるコツです。 - 自己投資の視点を持つ:

節約で生まれたお金を“貯めるだけ”で終わらせるのはもったいない。僕はその一部を副業スキルの習得に回しました。ライティングやマーケティングを学ぶことで、月5万円以上の副収入につながり、結果的に家計全体の底上げができました。節約は“守り”、自己投資は“攻め”。この両輪を回すことが、経済的な安定と成長を同時に叶える秘訣です。

節約や倹約は、単にお金を守るための行動ではありません。僕が強く実感しているのは、それが「未来を豊かにするための手段」であるということ。無理して我慢するのではなく、仕組みを整え、価値あることにお金を流す。それだけで、家計も心も自然と整っていきます。

今日からできる小さな工夫が、半年後、一年後のあなたの人生を大きく変えるかもしれません。節約は「減らす技術」ではなく、「未来を選ぶ力」なのです。

僕が実践した副業と家計改善のリアルな実例

ここでは、僕自身が実際に試して成果を出した「節約×副業」のリアルな実践例を紹介します。どれも特別な才能や大きな資金が必要だったわけではありません。むしろ、“少しの工夫”と“考え方の転換”で、お金の流れが変わった例です。

1. 格安SIM+副業ライティングで月1.5万円の余裕を作った

社会人時代、僕の携帯代は月9,000円ほどありました。そこで格安SIMに乗り換えたところ、通信費が月3,000円まで下がり、年間で7万円以上の節約に成功。その浮いたお金でライター講座を受講し、クラウドソーシングで仕事を始めました。最初は月5,000円の副収入からスタートしましたが、今では月5万円以上の安定収入に。つまり、節約が副業の原資になり、収入を生み出す循環ができたのです。

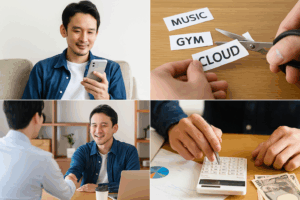

2. サブスク整理で年間5万円浮き、副業スクールに投資

一時期、僕はサブスクを7つも契約していました。動画配信、音楽、雑誌、クラウドストレージ……。気づけば月12,000円も支払っていたんです。そこで、「本当に必要か?」を見直し、使う頻度が高い2つに絞りました。その結果、年間5万円の余裕が生まれました。そのお金をオンラインスクールの受講料に充て、副業スキルを習得。浪費を投資に変えることで、お金の使い方の質が一段と上がりました。

3. 交際費の「節約」と「倹約」の違いで人脈が広がった

以前の僕は、「倹約」を意識するあまり、飲み会や交流会をすべて断っていました。確かにお金は減りませんが、同時に“つながりのチャンス”も失っていたんです。考え方を「節約」に変えてからは、「行く価値のある飲み会」だけ参加するようにしました。結果、副業仲間やビジネスパートナーと出会い、仕事の幅が大きく広がりました。お金をどう使うかが、人生の広がりを決める──まさにその実感を得た出来事でした。

4. 固定費削減+副業で年間100万円以上のキャッシュ改善

最終的に、通信費・保険・光熱費などの固定費を見直した結果、月2.5万円の支出削減に成功しました。その分を副業収入(月5万円)と合わせると、年間で100万円以上のキャッシュフロー改善に。お金の流れを「減らす」と「増やす」の両面から整えることで、家計の安定度は格段に高まりました。

この経験から僕が学んだのは、節約と副業は対立するものではなく、相乗効果を生む組み合わせだということ。節約で原資を生み、副業でそれを増やす。まるで車の両輪のように、この2つを同時に回すことで、家計の未来が確実に変わっていきます。

そして何より、このプロセスを通して感じたのは──節約とは「お金を守ること」ではなく、「お金の流れを自分でコントロールすること」だということ。お金の流れを整えると、人生のリズムも自然と整っていきます。

まとめ|節約・倹約の違いを知れば人生の景色が変わる

「節約」と「倹約」。この2つの言葉は似ているようでいて、その本質は大きく異なります。節約は“手段”、倹約は“結果”。節約とは工夫や最適化によって無駄を省く行動であり、倹約とは支出を抑えることで得られる成果です。

しかし、どちらもやりすぎると「ケチ」と思われてしまう危険があります。お金を守るあまり、心の豊かさや人との関係まで削ってしまっては、本末転倒です。節約も倹約も本来の目的は「幸せに生きるための手段」であり、我慢比べではありません。

僕自身、長い時間をかけてようやく気づきました。お金を増やすことよりも大切なのは、お金の流れを整えることだということ。浪費や無駄遣いを減らすだけでなく、「何にお金を使うと自分が豊かになれるのか」を考えるようになってから、人生の見え方が変わりました。

無理のない節約は、日常を軽やかにします。適度な倹約は、未来を安定させます。そして、そのバランスを意識することで、“お金に振り回される人生”から“お金を味方にする人生”へと変わっていくのです。

「お金の流れを整えると、人生の景色も変わる」──これは、僕がこれまで数多くの相談者と向き合い、自分自身の経験を通して確信したことです。節約も倹約も、目的は“貧しく生きること”ではなく、“自由に生きること”。

お金の使い方を整えることは、人生そのものを整えること。

今日から、あなたの「お金との向き合い方」を少し見直してみてください。小さな一歩が、未来の景色を驚くほど変えてくれるはずです。

よくある質問(FAQ)

ここでは、読者の方からよく寄せられる質問をまとめました。僕自身の経験と、FPとしての知見をもとにお答えします。節約・倹約の考え方に迷ったときの“指針”として、ぜひ参考にしてください。

- 「節約」と「倹約」はどちらを意識すればいい?

- 僕の答えは「両方」です。節約で工夫し、倹約で守る。そのバランスが家計を安定させる鍵です。節約は攻め、倹約は守り。どちらか一方に偏ると続きません。

- 節約とケチの違いは?

- 節約は目的があり、快適さを残す行動。 一方で、ケチは目的を失い、必要な支出まで削ってしまう行為です。節約は「賢く使う」こと、ケチは「使わないこと」に意識が向きすぎている点が決定的に違います。

- 倹約家はお金持ちになれる?

- 出費を抑える力は確かに大きな強みです。ただし、それだけでは資産は増えません。貯めたお金を自己投資や資産運用に回す視点がなければ、成長のチャンスを逃してしまいます。お金を“止める”だけでなく、“流す”意識が大切です。

- 節約と投資は両立できる?

- もちろんできます。僕も節約で浮かせたお金を投資に回し、資産形成につなげています。節約で作った余剰資金を「未来へのチケット」として使うイメージです。投資と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、まずは少額のつみたてNISAなどから始めるのがおすすめです。

- 節約が続かないときはどうすればいい?

- 「我慢している」と感じる節約は長続きしません。節約を“ゲーム感覚”で楽しむ工夫をしましょう。たとえば、1ヶ月でいくら浮かせられたかを記録したり、浮いた分でご褒美を設定したりすると、モチベーションを維持できます。

節約も倹約も、正解は人それぞれです。大切なのは、自分にとって心地よいお金との距離感を見つけること。それが、長く続けられる“本当の節約力”につながります。