「節約しているのに、なぜかお金が残らない。」——かつての僕も同じでした。家計簿をつけても続かない。セールで“得したつもり”でも月末は赤字。そんな頑張っているのに報われない節約を、何年も繰り返していたんです。

転機は、ある日出会った1冊の本。お金の基礎だけでなく、心理・習慣・思考のクセまで整えてくれたその一冊が、僕の金銭感覚を180度ひっくり返しました。節約は「我慢」ではなく仕組みにできる——そう確信してから、僕はこの分野を探求し続け、気づけば節約術ライターとして10年以上、全国誌やWebメディアで執筆。読破したマネー関連書籍は累計300冊以上にのぼります。

実務では、家計相談や取材協力を通じて、行動が変わる再現性を検証してきました。数字の最適化だけでなく、人の心理と習慣が家計を動かすという前提で、「続く」「成果が出る」にこだわってきたつもりです。

本記事では、その実体験と検証をベースに、心理学・習慣術・家計管理の3つの視点から、読んで終わりではなく読後に行動が変わる「人生を変える節約本10選」を厳選して紹介します。もしあなたが今、「もう節約で遠回りしたくない」と思っているなら——今日この瞬間が、お金の流れと人生の景色を変える最初の一歩になります。

なぜ「節約本」を読むと人生が変わるのか

「節約=我慢」──そう信じている人は、実はとても多いです。

かつての僕もそうでした。外食を減らし、コンビニで買い物を我慢し、電気をこまめに消して…。でも、不思議なことに、そうやって頑張れば頑張るほど心が疲れて、続かない。それが多くの人が感じる「節約の壁」なんです。

けれど、節約の本質は「我慢」ではなく「仕組み」です。

正しい知識と習慣、そして心理の使い方を知ることで、節約はもっとラクに、もっと楽しく変わります。僕がこれまで300冊以上のマネー本を読み、実際に検証してきた中で、成果を出す人に共通しているのは、この3つの力をバランスよく使っていることでした。

- 知識:金融リテラシーを身につけることで、損するお金の使い方を避けられる。たとえば「固定費」「変動費」「投資」の違いを理解するだけで、家計の構造が見えるようになります。

- 習慣:一度きりの節約ではなく、仕組みとして自動化することで努力せずに続けられる。僕自身も「自動振替」「キャッシュレス管理」など、行動を仕組みに変えることでストレスが激減しました。

- 心理:人の無意識なバイアスや感情のクセに気づくことで、ムダ遣いを根本から減らせる。「安いから買う」「限定だから欲しい」という衝動を冷静に見つめられるようになります。

これら3つは、節約を「やらなきゃ」から「自然とできる」へ変えるための土台です。つまり節約本とは、テクニック集ではなく、自分の“お金のOS”をアップデートするためのツールなんです。

僕が節約を仕事にしてから気づいたのは、「知識が増えるほど、自由が増える」ということ。お金の流れを理解し、感情をコントロールできるようになると、家計だけでなく、人生そのものの選択肢が広がります。

だからこそ、節約本を読むという行為は、単なる情報収集ではなく、未来の自分に投資する行動なのです。

あなたが今手に取る1冊が、これまで「お金に支配されていた日々」から、「お金を味方につける人生」への分岐点になるかもしれません。

心理学でお金の使い方を変える本【4冊】

お金の使い方は、実は「知識」よりも感情と行動パターンに左右されます。

つまり、“心のクセ”を変えなければ、どんな節約術も長続きしません。

僕自身、ファイナンシャルプランナーの知識を身につけても、つい衝動買いをしてしまう時期がありました。そんな時に出会ったのが、これから紹介する「心理学でお金を整える4冊」です。

どの本も、数字や理論だけでは語れない「人間らしさ」を理解し、

お金に振り回されずに“自分で選ぶ力”を育ててくれる内容です。

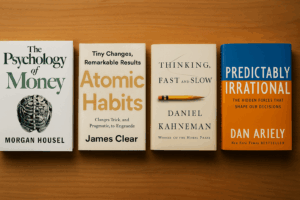

The Psychology of Money(モーガン・ハウセル)

世界的ベストセラーにして、マネー心理学の名著。

著者は「お金の成否を決めるのは知識ではなく行動と心理だ」と断言します。

僕もこの一冊を読んで、「収入が上がれば自然に貯まる」という思い込みを打ち砕かれました。

本書を通して学べるのは、投資や貯蓄よりも先に身につけるべき「心のリテラシー」。

たとえば「他人と比べない」「欲望の限界を知る」など、日常の判断を変える洞察が詰まっています。

Atomic Habits(ジェームズ・クリア)

節約を続けられない人にこそ読んでほしい、習慣形成のバイブル。

「1%の改善を積み重ねれば人生は劇的に変わる」という考え方は、節約にも完璧に応用できます。

僕自身もこの本を読んで、「自動振替で先取り貯金」「レシート撮影を5秒で習慣化」など、

努力しなくても続く仕組みを作ることができました。

節約を“続けられない”ではなく、“続ける設計にする”——その発想をくれる一冊です。

Thinking, Fast and Slow(ダニエル・カーネマン)

ノーベル経済学賞を受賞したカーネマン博士による、人間の意思決定を科学的に解き明かした名著。

私たちが「買う」「貯める」「投資する」場面で失敗するのは、感情が判断を支配しているからです。

この本は、人の思考を「速い思考(直感)」と「遅い思考(熟考)」の2つに分類し、

なぜ人は誤ったお金の選択をしてしまうのかを明確に教えてくれます。

衝動買いが多い人や、セールの誘惑に弱い人には、まさに“節約脳の教科書”になるでしょう。

Predictably Irrational(ダン・アリエリー)

「人はなぜ、非合理な行動をするのか?」をユーモアと実験で解き明かした、行動経済学の金字塔。

「無料」に惹かれて余計なものを買う、「限定」に弱い——そんな誰もが持つ心理のクセを、科学的に分析しています。

読めば読むほど、「あ、これ自分だ」と思わされる瞬間の連続です。

この本を読むことで、自分のお金の使い方を客観的に見つめ直す力が育ちます。

4冊すべてに共通しているのは、「人は合理的にお金を使えない存在だ」という前提を受け入れること。

だからこそ、心理を知ることでお金に支配されず、自分の意思で使い、貯め、選べるようになるのです。

節約を“我慢”ではなく“理解”から始めたい人にとって、この4冊は確実に人生の羅針盤になります。

家計管理・節約術を学べる本【6冊】

「節約したいけど、どこから手をつければいいかわからない」——そんな人にこそ読んでほしいのが、家計管理と実践的な節約術を学べる本です。

心理的な気づきも大切ですが、最終的に行動を変えるのは具体的な数字と仕組み。ここで紹介する6冊は、僕自身が節約を習慣にできた“現場で使える教科書”ばかりです。

「家計簿が続かない」「貯金が思うように増えない」「生活費のムダが見えない」——そんな悩みを解決するヒントが、この6冊には詰まっています。

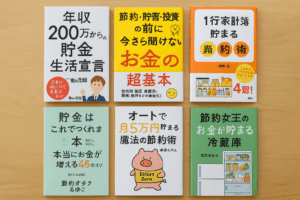

年収200万円からの貯金生活宣言(横山光昭)

節約の世界で“伝説の一冊”と呼ばれるほどのロングセラー。

著者の横山光昭さんは、数千件の家計相談を通じて「収入が少なくても貯められる」を証明してきた家計再生のプロです。

僕もこの本を読んで、初めて「支出を分類して見える化する」ことの重要性を実感しました。

節約の第一歩は“減らす”ではなく“知る”。その原点を教えてくれる実用書です。

節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本(坂本綾子)

「お金の知識、いまさら聞けない…」という人のために作られた、日経BPの定番入門書。

税金・保険・年金・資産運用など、お金の全体像を体系的に学べる内容で、金融リテラシーの地図が手に入ります。

難しい専門用語もイラストでわかりやすく、学生から主婦、社会人まで誰でも読める安心感があります。

節約の“基礎体力”をつけたい人の最初の一冊に最適です。

1行家計簿 世界一かんたんにお金が貯まる本(天野伴)

「家計簿が続かない人」を救う、画期的な発想の一冊。

記録はたった1行だけ。そのシンプルさが、習慣化を後押ししてくれます。

僕も実際に試しましたが、数字が並ぶノートを見るたびに「使いすぎ」に自然と気づけるようになりました。

完璧を目指さずに「続ける」を重視したい人にピッタリの一冊です。

貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ(節約オタク ふゆこ)

人気ブロガー・節約オタクふゆこさんの実体験から生まれた46の節約メソッドを紹介。

節約と聞くと堅苦しい印象がありますが、この本はまるで友達と話すように読めて、「自分にもできそう」という感覚をくれます。

1つ1つのコツが具体的で、すぐ実践できるのが最大の魅力。共感しながら“楽しく節約”を学べるリアルな一冊です。

オートで月5万円貯まる魔法の節約術(ゆみにゃん)

「ズボラだから節約が苦手」——そんな人ほど読んでほしいのがこの本。

著者のゆみにゃんさんは、家計の自動化によって努力ゼロで貯まる仕組みを作り上げました。

給与日に自動振替、ポイント自動積立、サブスク整理…。読めば「節約は根性ではなく、設計だ」と気づかされます。

無理なく月5万円を貯めたい人の最強の味方です。

節約女王のお金が貯まる冷蔵庫(武田真由美)

食材管理という、意外な角度から家計を整えるユニークな一冊。

「冷蔵庫を見ればお金の使い方がわかる」と語る著者は、食費削減の達人。

僕もこの本を読んでから、食材の“在庫可視化”を始めたところ、年間で約10万円の節約に成功しました。

キッチンからお金の流れを整える、生活密着型の節約本です。

どの本にも共通しているのは、「節約はがんばるものではなく、設計するもの」という考え方。

心理学で“心”を整えたら、次は仕組みで家計を整える。それが、長く続く節約の本質です。

本を読んだ後に「行動に移す」3つのステップ

どんなに良い本を読んでも、人生が変わるのは「行動した瞬間」からです。

本を読んで「なるほど」と思っても、数日後には忘れてしまう——そんな経験、きっと誰にでもあります。

でも、正しいステップで行動に落とし込めば、知識は“血肉”になります。僕がこれまで300冊以上の本を読みながら試行錯誤し、実際に成果を出せたのが、次の3ステップ法です。

- 気づきをメモに残す:心に響いた一文、ハッとした考え方をすぐにノートやスマホに書き留める。

「何が響いたのか」「なぜそう思ったのか」をセットで書くことで、感情と学びがリンクします。 - 実践するアクションを3つ決める:完璧を目指さず、小さくて明確な行動を3つだけ設定する。

たとえば、「週に1回は支出を振り返る」「毎朝コーヒー代を貯金箱へ」「ポイントアプリを整理する」など。

人は“できそう”と思える行動からしか続けられません。行動のハードルを下げるのがコツです。 - 1週間後に振り返る:小さな成功を振り返り、改善点を見つける。

「できた」「できなかった」ではなく、「なぜできたか」「どうすれば続けられるか」を考えることで、行動が習慣に変わります。

この3ステップを回すたびに、あなたの中で「知識」が「行動」へ、そして「成果」へと進化していきます。

僕もこの方法で、読んだ本の内容を頭の中の知識で終わらせず、“生活を変える実践知”へと変えることができました。

本を読むことの目的は、情報を増やすことではありません。

それは、自分を一歩前に動かすためのスイッチです。

たとえ今日の一歩が小さくても、1年後には確実に“別の景色”が見えるようになります。

僕が「節約本」を読んで実際に変わったこと

僕が節約本を読み始めたきっかけは、「お金の悩みを根本から解決したい」と思ったからでした。

それまでは、節約術をネットで拾っては試し、続かずに挫折の繰り返し。

でも、本を通じて“お金の考え方”そのものを学んでから、行動がまるで変わりました。

ここでは、僕が実際に本を読んで取り入れ、効果を実感できた変化をいくつか紹介します。

- 毎日のカフェラテをやめて年間5万円以上浮いた:

「1日たったの350円くらい」と思っていた習慣を見直しただけで、1年後に驚くほどの違いが。

我慢ではなく、“置き換え”の発想で「自宅で淹れる楽しみ」に変えることで、ストレスなく続きました。 - 給与日に自動振替で貯金スピードが倍増:

『Atomic Habits』の考えを応用して、貯金を「意思」ではなく「仕組み」に変更。

給与日になると自動で貯金口座へ振り替えられる設定にしただけで、1年後の貯金額は以前の2倍になりました。 - 食費を見直して年間10万円節約できた:

『節約女王のお金が貯まる冷蔵庫』を読んで、冷蔵庫の中身を“在庫管理”するように。

無駄な買い足しが減り、食材を使い切る満足感まで得られました。

こうしてみると、節約本は単なる情報源ではなく、自分を動かすトリガーだと感じます。

たった1冊の本が、日々の習慣を変え、その習慣が家計を変え、やがて人生の流れまで変えていく。

本は「読む」ものではなく、「行動に変える」もの。

そしてその行動が、確実に“お金の未来”を変えてくれるのです。

あなたにも、きっとそんな1冊が見つかります。

大切なのは、読んで終わらせず、「今日からできる一歩」を踏み出すことです。

まとめ|1冊の節約本が「未来のお金の地図」になる

今回紹介した10冊は、どれもお金の知識・心理・習慣を根本から変える力を持つ本です。

節約を「我慢」から「仕組み」へ、「節制」から「自由」へと変えるための知恵が、1冊1冊に詰まっています。

僕が300冊以上のマネー本を読み、数多くの読者や相談者と接して感じたのは、「人生を変えるのは、たった1冊の本」だということです。

すべてを読む必要はありません。あなたの心に響いた、その1冊から始めれば十分です。

小さな学びが積み重なることで、やがてお金の流れが変わり、未来の選択肢が増えていくのです。

本を読むという行為は、未来の自分に“地図”を描くことに似ています。

どんなに遠いゴールでも、地図さえあれば迷わず進める。

その地図の最初のページを開くのが、あなたが今日選ぶ1冊です。

だからこそ、焦らず、完璧を求めず、「気になる1冊」から始めてみてください。

それがきっと、10年後の安心と自由をつくるあなたの「未来のお金の地図」になります。

参考文献・引用元

- 各書籍公式情報(楽天ブックス / Amazon)

- レビュー記事:東洋経済オンライン、ダイヤモンド・オンライン、日経BP

- 著者公式HP・出版社紹介ページ

※本記事は筆者の実体験および公開されている書籍情報をもとに作成しています。投資判断や家計改善の実践は、必ずご自身の状況に合わせて行ってください。