そんなため息が、僕のまわりでも毎日のように聞こえるようになりました。ある調査では、91.9%の子育て世帯が物価上昇を実感し、4割以上が“家計がしんどい”と答えています(Impress 教育ニュース、Cozre 家計調査)。

僕自身も二児の父として、まさにその波を肌で感じています。

食費はじわじわと膨らみ、光熱費の請求書を見るたびに小さくため息。

教育費の見通しを立てようとしても、数字が霞むように感じることもありました。

家計簿を開いても、残高が減るスピードが前より速い。

まるで、蛇口を閉めてもどこかから水が漏れているような──そんな焦りと無力感が押し寄せてくるのです。

でもね、しんどいのは「努力が足りない」からじゃない。

お金の“流れ”が変わったのに、家計の仕組みが昔のままだからなんです。

物価高の時代に必要なのは、節約という“我慢”ではなく、お金の流れを整えるという“シフト”です。

この記事では、同じように悩む子育て世帯が少しでも心の余裕を取り戻せるよう、僕自身が実践してきた3つの家計シフト術を紹介します。

「もう限界かも…」と思う夜の向こうにも、きっと希望はあります。

視点を変えれば、家計はまだ強くなれる──そう信じています。

① 教育費の家計シフト術 ―「使う→選ぶ」へ

教育費というのは、家計の中でも“見えないプレッシャー”を与える存在です。

特に子どもが小学生になると、習い事・塾・教材費と、気づけば財布の底に小さな穴が空いたようにお金が出ていきます。

実際、私立小学校の年間教育費は約160万円、公立の約4.7倍というデータもあります(nippon.com 教育費統計2025)。

教育は「未来への投資」とよく言われますが、今の家計からすれば“身を削る投資”にも感じられる時代です。

僕自身も、子どもの習い事を増やすたびに「これは本当に必要なんだろうか」と葛藤しました。

ピアノ、英語、プログラミング……。どれも“良いこと”のようで、気づけば月謝だけで3万円を超えていたんです。

でもある日、家計ノートを見ながら気づいたんです。

“すべてを続ける”のは、子どもよりも親の「安心」を守るためかもしれない、と。

▶ シフト1:教育費の「優先順位」を決める

まず大切なのは、「全部やめる」ことではなく、「何を残すか」を決めること。

教育費の整理には、“目的の見える化”が欠かせません。

僕は、習い事を「学習」「運動」「創造」の3つに分類して考えました。

すると、似た目的で重複していたものがいくつも見えてきたんです。

例えば「英語塾」と「オンライン英会話」。どちらも“英語を学ぶ”ためなら、どちらかで十分。

こうして優先順位をつけるだけで、年間で5〜10万円の節約につながりました。

しかも、子どものやる気も以前より上がったんです。選択肢が減った分、“本当にやりたいこと”に集中できたからでしょう。

“学ばせたい”は愛情。けれど、続けるには“仕組み”が要る。

▶ シフト2:制度を味方につける

教育費は「削る」だけでは限界があります。

そこで活用したいのが、国や自治体が行っている支援制度。

- 高校授業料無償化(2025年〜):所得制限が撤廃され、全国の公立高校で無償化が実現(HRW News)。

- 自治体補助:「子育て応援給付」「塾代補助金」「こども未来手当」など、地域ごとの制度も拡大中。

実は、これらの制度は「知っている人」だけが得をする仕組みになっています。

僕が住む地域でも、塾代の一部を自治体が月3,000円補助してくれる制度があり、年間で36,000円の負担減に。

教育費というのは、“我慢して削る”よりも、“情報で減らす”時代に入っています。

つまり、「教育費=削るもの」ではなく、「制度を選ぶもの」なんです。

この意識のシフトができると、家計の“しんどさ”は確実に軽くなります。

努力ではなく、仕組みで家計を守る。これが、物価高時代を生き抜くための新しいスタンダードです。

② 食費の家計シフト術 ―「買う→整える」へ

家計の中で、物価高の影響を最も直撃しているのが「食費」です。

スーパーに行くたびに、「あれ、こんなに買ってないのに…」とレジの数字にため息をつく。

そんな経験、ありませんか?

あるアンケートでは、子育て世帯の約9割が「去年より食費が増えた」と回答しています。

とくに子どもの成長期は、食べる量も増える一方。

頑張って節約しても、冷蔵庫が空っぽになるスピードは加速していく──。

まるで、底に小さな穴が開いたバケツのように。

でも、僕が試してわかったのは、“買う量”を減らすより、“整える仕組み”をつくる方がラクに続くということ。

その第一歩が、冷凍を味方にする「冷凍貯金術」です。

▶ シフト1:まとめ買い×冷凍の「時短節約」

忙しい家庭ほど、“まとめて整える”が鍵。

1週間分の食材をざっくり3カテゴリ――主菜・副菜・汁物――でまとめ買いし、

使い回せるようにカット・下味冷凍しておくんです。

たとえば、鶏むね肉を下味冷凍しておけば、唐揚げ・親子丼・グリルなどに展開できる。

ひとつの食材が“3回分の夕食”になるだけで、月1万円前後の節約につながります。

冷凍庫は、家庭の“貯金箱”です。

中身がスカスカな日ほど、浪費が増えるサイン。

実際、僕の家ではこの方法を始めてから、食費が月3万8,000円→2万7,000円に。

しかも、「冷蔵庫を開けても何もない」あのストレスが激減しました。

▶ シフト2:アプリで“浪費防止”

もうひとつ大切なのが、“買い物の感情管理”。

人は「お得そう」「限定セール」に弱い生き物です。

僕もかつて、“冷凍うどん3袋98円”のポップを見て5袋買い、

気づけば冷凍庫がパンパンになっていました。

今は、「クラシル」や「トクバイ」などの食材管理アプリで在庫を可視化しています。

「冷蔵庫の中身を減らさないこと」を目標にするだけで、買いすぎ防止の意識が自然と身につくんです。

- アプリで賞味期限をチェック → “捨てロス”がゼロに。

- 特売情報より、“家にあるもの”を中心に献立を決める。

食費の“しんどさ”は、数字の問題だけじゃありません。

「食材が整っている安心感」こそ、心の余裕を生むのです。

つまり、食費節約とは「買わない我慢」ではなく、「暮らしを整える整理術」。

家計のストレスは、冷蔵庫の中から変えられます。

③ 光熱費の家計シフト術 ―「払う→選ぶ」へ

光熱費――それは家計の“見えない固定費”です。

支払いは毎月同じタイミングでやってくるのに、季節ごとに金額が違う。

それが今、ますます重くのしかかっています。

2024年比で平均7.8%の値上がり。特に冬場の電力費は家計を直撃し、

「電気代の明細を見るのが怖い」と感じる家庭も少なくありません(資源エネルギー庁 月次データ)。

僕も一時期、月の電気代が2万円を超えたことがありました。

リビングのエアコン、子どもの部屋の照明、冬場の加湿器。

どれも必要なはずなのに、どこかで「使われていない時間」がある。

それを見直した瞬間、光熱費の流れが変わりました。

光熱費を下げるコツは、「払う額」ではなく「選ぶ流れ」を整えることです。

つまり、“惰性で払い続ける家計”から、“選んで支払う家計”へ。

▶ シフト1:電力プランの見直し

ほとんどの家庭が、契約当時のままの電力プランを使い続けています。

でも、電力自由化以降、プランの差は年々拡大。

たった1回の見直しで、年間1〜1.5万円の削減も珍しくありません。

僕は「エネチェンジ」と「価格.com 電気比較」でシミュレーションし、

5分で申し込み完了。手続きも切り替えもすべてオンライン。

それだけで、月1,000円の節約=年間12,000円の“固定費ボーナス”になりました。

比較サイト:

光熱費は「気合いで減らす」ものではなく、「情報で減らす」時代。

見直すたびに、家計の“見えないムダ”が浮かび上がります。

▶ シフト2:季節別“光熱管理ルール”をつくる

もうひとつのポイントは、「季節ごとの使い方」を整えること。

つまり、エアコンの温度設定よりも“習慣の見直し”です。

- 夏:冷房の設定温度を1度上げるより、「遮光カーテン」や「窓断熱フィルム」を導入。冷気を逃がさない工夫で、体感温度は2度変わります。

- 冬:エアコンだけに頼らず、「電気毛布+サーキュレーター」を併用。空気を循環させるだけで、暖房効率が格段にアップします。

僕の家では、このルールを家族みんなで共有。

子どもたちにも「電気のスイッチは“お金のスイッチ”」だと話しています。

“スイッチ”を変えれば、家計も変わる。

それは、暮らしの温度を“自分の手で調整する”ということ。

光熱費の見直しは、節約というよりも「エネルギーの再設計」です。

お金の流れを選び直すたびに、生活の余白が少しずつ増えていく。

家計の明細の数字だけでなく、心の中の“余裕”まで整っていく感覚を、きっと実感できるはずです。

💬 「しんどい」を軽くする、お金の流れの整え方

物価高で「しんどい」と感じるのは、あなたが本気で日々を生きている証拠です。

それは、家族を守り、未来を諦めない人だけが感じる痛み。

だからこそ、誰かに「もっと頑張れ」と言われる必要なんてありません。

僕もかつて、家計簿の数字を見ながら深夜にため息をついたひとりです。

けれどある日、気づいたんです。

お金を“減らす努力”ばかりしていたけれど、“流れを整える努力”をしていなかったと。

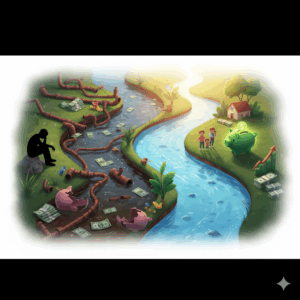

家計は、川のようなもの。

流れが滞れば、水は濁り、やがて腐ってしまう。

でも、ほんの少し方向を変えるだけで、

その流れはまた澄んで、穏やかに巡り始めます。

大切なのは、「節約の量」ではなく「視点の質」。

どれだけ節約しても、心が苦しくなってしまうなら、それは“減らす節約”。

けれど、仕組みを整えてお金が自然に巡るようになれば、それは“増やす節約”です。

お金の流れを整えるだけで、心の余裕は確実に戻ってくる。

そして、その余裕が「次の一歩」を踏み出す力になります。

給料は増えなくても、家計は強くできる。

― 今日から少しずつ、“しんどい”を軽くしていこう。

家計も心も、整えることからすべてが始まります。

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. 教育費はどこまで削っていい?

教育費は「削る」より「選ぶ」。

子どもの未来を守るお金だからこそ、“優先順位”をつけることが節約の第一歩です。

たとえば、目的が重なる習い事を整理するだけで、年間5万円以上の負担減になるケースもあります。

僕もかつて、英語塾とオンライン英会話を両方続けていました。

けれど、「目的は同じ」だと気づいてどちらかを選んだだけで、家計にも時間にもゆとりができたんです。

教育費は、愛情を“分散”させるより、“集中”させた方が結果的に強くなります。

Q2. 光熱費の節約って小さな効果しかないのでは?

確かに、1か月単位で見れば数百円〜千円の差かもしれません。

でも、それは「毎月少しずつ貯まるボーナス」のようなもの。

光熱費は、積み重ねるほど“固定費の筋肉”になります。

契約の見直しと、季節ごとの“光熱ルール化”を組み合わせれば、年間2〜3万円の削減は十分現実的です。

それは「節約」というよりも、“お金の流れを整えるメンテナンス”。

月に一度の見直しが、家計に呼吸を取り戻してくれます。

Q3. 「もうしんどい」と感じた時はどうすれば?

その気持ち、よくわかります。

家計の悩みは、数字よりも“感情”が重くのしかかるものです。

だからこそ、最初にすべきは「見える化」です。

家計簿アプリを使って、“現実”を数値で見るだけで、不思議と気持ちが整理されていきます。

「どこが原因でしんどいのか」がわかれば、焦りが“計画”に変わるんです。

もし一人で抱え込むのがつらいときは、同じように頑張る仲間と話すのも効果的。

お金の話は、恥ずかしいことではなく、“自分の未来を守る話”。

その一歩を踏み出した瞬間から、家計の風向きは少しずつ変わっていきます。