「もっと自由に働きたい。でも生活コストは下げたい。」

その願いを叶えるために僕が選んだのが、ノマド生活×節約というスタイルでした。

ノマドと聞くと、「海外を転々とする自由人」や「贅沢な旅人」というイメージを持つ人も多いでしょう。でも実際に僕が目指したのは、“お金をかけずに自由を得る”という現実的なノマド生活。節約を我慢ではなく“戦略”として取り入れ、必要なコストだけを選び取る。そうして少しずつ、経済的にも精神的にも軽やかな暮らしが形になっていきました。

この記事では、僕が実際に体験してきた「節約ノマド生活」のリアルを、データと現場の声を交えてお伝えします。

世界4,000万人のノマドたちが実践する“お金を使わない自由の作り方”を、日本の現実に合わせて再構築したライフデザイン術です。

「旅するように働きたい」「でも貯金を減らしたくない」――そんなあなたへ。

僕の経験が、あなたの新しい生き方を描くヒントになれば嬉しいです。

ノマド生活は本当に節約になるのか?【メリット・デメリット】

「ノマド生活=節約できる」と思われがちですが、実際はそんなに単純ではありません。僕自身、ノマドを始めた当初は、むしろお金が減っていくスピードに焦った経験があります。自由な働き方にはメリットもありますが、同時に“見えない出費”や“メンタル面のコスト”も潜んでいるのです。

まずは、ノマド生活のメリットとデメリットを整理してみましょう。

- メリット:家賃や光熱費を抑えやすい/働く場所を自由に選べる/環境を変えて集中力が高まる

- デメリット:移動コストが増える/孤独感が強まる/インターネット環境に依存/生活基盤の不安定さ

僕の初期ノマド時代は、まさに「移動貧乏」そのものでした。

毎週のように拠点を変え、飛行機代や交通費、荷物の移動コストが積み重なり、気づけば貯金がどんどん減っていたんです。旅先での外食も増え、想像以上にお金が出ていく。自由なはずのノマド生活が、いつしか“出費の連続”になっていました。

転機になったのは、「1か所に腰を据える」と決めたとき。

長期滞在型の宿泊施設を選び、生活のリズムを整えることで、支出が一気に落ち着きました。宿泊費は短期滞在時の半分以下になり、食費や交通費もコントロールしやすくなったんです。結果、精神的にも安定し、仕事のパフォーマンスまで上がりました。

実際、海外メディアでも同じような報告があります。

The Guardianの記事では、「ノマド生活の夢が現実に変わるとき、最も難しいのはお金よりも“安定”である」と指摘。インフラの不安定さや孤独感に悩むノマドが多いことが紹介されています。

つまり、ノマド生活で節約を実現するには、“移動の自由”と“生活の安定”のバランスを取ることが大切なんです。動きすぎるとコストが膨らみ、止まりすぎるとノマドの醍醐味を失う。その中間地点を探ることこそ、節約ノマドの第一歩だと僕は感じています。

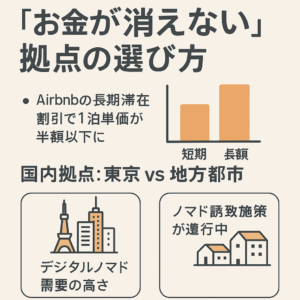

節約ノマドの「お金が消えない」拠点の選び方

ノマド生活で最も支出を左右するのが「拠点選び」です。どんなに収入があっても、滞在コストが高ければお金はすぐに消えてしまう。逆に、住む場所を工夫すれば、生活コストを半分以下に抑えながら、快適で自由なライフスタイルを維持することも可能です。

僕自身、Airbnbの長期滞在割引を活用したとき、1泊あたりの宿泊費が短期滞在時の半額以下になった経験があります。統計的にも「短期より長期滞在の方が安い」ことは裏付けられています。実際、Airbnbの調査では、28日以上滞在する予約割合がコロナ後に約2倍に増加したと報告されています(Slomads研究)。

つまり、節約ノマドが意識すべきなのは、「安い場所を転々とすること」ではなく、「コスパの高い拠点を見つけ、腰を据えて滞在すること」。移動を減らし、生活を安定させることで、出費は自然と減っていきます。

国内拠点:東京 vs 地方都市

日本国内に目を向けると、ノマドにとっての拠点選びは大きく「都市型」と「地方型」に分かれます。

まず東京は、デジタルノマド需要が年々高まっており、東京観光財団の調査でも、今後の拠点整備やワーケーション対応への期待が示されています(東京観光財団)。カフェやコワーキングスペースの数も多く、ビジネスの機会や人脈形成の面では非常に有利です。

一方、地方都市では、生活コストの安さや地域コミュニティとのつながりが魅力です。特に福岡市、宮崎県日向市、静岡県下田市などでは、すでにノマド誘致施策が進んでおり、それぞれが独自の魅力を打ち出しています。

- 下田市:地域交流を重視した「ノマドフレンドリーなまちづくり」を推進(Digital Nomad Workation)

- 日向市:サーフィンと仕事を組み合わせた「サーフシティ構想」を展開(Surf City Hyuga)

福岡市もまた、スタートアップとノマドのハブ都市として注目を集めています(やまとごころ.jp)。空港から市街地までのアクセスが良く、生活コストは東京の6〜7割ほど。仕事と暮らしのバランスを取りたい人には最適な拠点です。

このように、国内ノマドの選択肢は「都市の利便性を取るか」「地方の安さと交流を取るか」の二択ではありません。むしろ、自分の価値観に合った“コストと環境のバランス”を見つけることが大切なんです。

節約ノマドにとって理想の拠点とは、家賃の安さだけでなく、「集中できる空間」「人とつながれる環境」「移動コストの少なさ」を兼ね備えた場所。つまり、“お金が消えない”どころか、“お金を生み出す”拠点なのです。

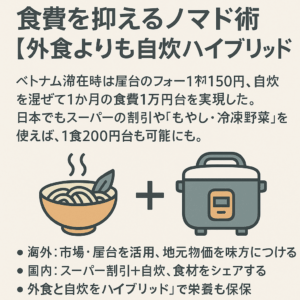

食費を抑えるノマド術【外食よりも自炊ハイブリッド】

ノマド生活を始めると、見えない出費の中で特に大きいのが「食費」です。

外食中心の生活が続くと、1日数千円があっという間に消えてしまう。けれど、自炊に切り替えるだけで、生活コストを劇的に下げることができます。

ただし、完全自炊にこだわると時間と手間が増え、仕事に集中できなくなる。そこで僕がたどり着いたのが、“外食×自炊のハイブリッドスタイル”です。

たとえば、ベトナム滞在時。ローカル屋台で食べたフォーが1杯わずか150円。

毎日外食をしても1日の食費は500円前後で、時々キッチン付きの宿で簡単な自炊を混ぜることで、1か月の食費は1万円台に抑えられました。

海外では、市場での買い出しや屋台利用が節約の鍵。地元の物価を味方につけることが、ノマド生活では最強のコスパ術なんです。

一方、日本での節約ノマド生活では、工夫次第で驚くほど安く抑えられます。

スーパーのタイムセールや見切り品をうまく活用し、「もやし」「豆腐」「冷凍野菜」を中心に組み合わせれば、1食200円台でもバランスの取れた食事が可能です。

特に最近は、ゲストハウスやシェアハウスにも共同キッチンが増えており、食材のシェアでさらにコストを下げることもできます。

- 海外:市場・屋台を活用し、地元物価を味方につける

- 国内:スーパー割引+自炊、食材をシェアしてコストダウン

- ハイブリッド型:外食と自炊を上手に組み合わせ、栄養と効率を両立

この“ハイブリッド型”の最大の利点は、節約と健康、そして時間のバランスが取れること。

仕事が忙しいときは外食で時間を節約し、余裕がある日は自炊で食費をコントロールする。

そうやって日々の支出を柔軟に調整していくと、ノマド生活のリズムが整い、ストレスの少ない暮らしが実現します。

僕の経験上、節約ノマドにとって食費は“固定費ではなく可変費”。

自分の行動リズムと働き方に合わせて最適化することで、「お金が減らない食生活」を作ることができるのです。

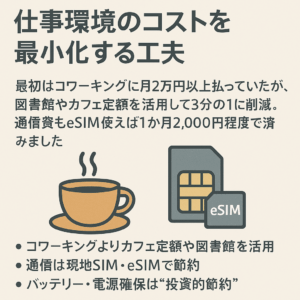

仕事環境のコストを最小化する工夫

ノマド生活で意外と見落とされがちなのが、「仕事環境にかかるコスト」です。

僕も最初の頃は、仕事をする=コワーキングスペースという固定観念に縛られていました。月額2万円以上の契約を続けていた時期もありましたが、実際には「場所を変えるだけ」でコストを3分の1まで削減できたんです。

たとえば、図書館やカフェのサブスクプラン(定額制)を活用すれば、月数千円で静かに集中できる環境が手に入ります。

最近では「コメダ珈琲」や「エクセルシオール」「ベローチェ」など、ワークスペース利用を前提にしたカフェも増えており、ドリンク1杯で数時間仕事ができることも珍しくありません。

カフェはWi-Fi・電源完備の場所を選べば、快適さはコワーキングスペースと大差ありません。

また、通信費の節約も大きなポイントです。

海外では現地SIMやeSIMを活用すれば、月2,000円程度で高速通信を確保できます。

日本でも楽天モバイルやLINEMOなど、低コストでデータ通信が安定しているプランを選ぶことで、年間数万円の節約につながります。

通信環境はノマドの“命綱”なので、「安さ×安定性」のバランスを重視することが重要です。

- コワーキングよりカフェ定額や図書館を活用:静かで安定した環境を安価に確保。

- 通信は現地SIM・eSIMで節約:滞在国や地域に応じてプランを使い分ける。

- バッテリー・電源確保は“投資的節約”:高性能モバイルバッテリーや延長ケーブルを備えることで、移動中の生産性を維持。

ノマドにとっての「仕事環境コスト」とは、単に場所代だけではありません。

通信・電源・快適性のトータルバランスが重要です。

安くても不安定な場所でストレスを感じるより、少し投資して生産性を高める方が結果的にコスパが良い。

僕はこれを「投資的節約」と呼んでいます。

本当に賢いノマドは、無駄な支出を削るだけでなく、“お金を使う場所”を見極める人。

自分の仕事効率を上げる環境にだけ投資し、それ以外をミニマルに整える。

これこそが、お金も時間も失わないノマドの働き方なんです。

孤独・メンタルコストを節約するノマド流習慣

ノマド生活の落とし穴のひとつが、「孤独」と「メンタルコスト」です。

自由な暮らしの裏側には、安定した人間関係や日常のリズムを失いやすいという現実があります。

僕自身も、最初の頃は1人で過ごす時間が増え、気づけば孤独感や焦りから“無駄な買い物”に走ってしまうことがありました。

それはまるで、心の空白をお金で埋めようとしていたような感覚でした。

けれど、あるとき気づいたんです。

メンタルの安定こそ、節約に直結するのだと。

そこから僕は、「心の支出を減らす習慣」を意識的に取り入れるようになりました。

まず取り入れたのが、Meetupやオンライン交流会の活用です。

ノマドやフリーランス向けの無料イベントに参加すると、同じような働き方や価値観を持つ人たちと自然につながれます。

海外滞在中でも日本人コミュニティや現地ノマドと関わることで、孤独を感じる時間が減りました。

「無料で仲間とつながる環境」は、まさに心の節約につながります。

次に意識したのは、生活リズムを整えること。

ノマド生活は自由度が高い分、夜更かしや不規則な生活に陥りがちです。

でも、朝起きる時間を一定にし、1日の始まりに軽い運動や瞑想を取り入れるだけで、メンタルが安定し、無駄遣いも減っていきました。

心が整うと、判断力も冷静になり、衝動的な消費を抑えられるのです。

- Meetupや地域イベントに参加し、無料で仲間とつながる

- 生活リズムを整え、メンタルを安定させる

- 無料の勉強会・交流会を活用して学びと刺激を得る

人とのつながりや自己管理の習慣は、お金をかけずに“心の支出”を抑える最強の方法です。

メンタルが安定すれば、仕事の生産性が上がり、結果的に収入面でもプラスに働きます。

節約とは、財布の中身だけでなく「心の状態」を整えることでもあるのです。

僕が多くのノマド仲間を見てきて感じるのは、成功している人ほど「孤独の対処法」を持っているということ。

ノマドは自由な分、自分で環境と人間関係をデザインしなければいけません。

だからこそ、心のメンテナンスを習慣化することが、長く続くノマド生活の最大の節約術になるのです。

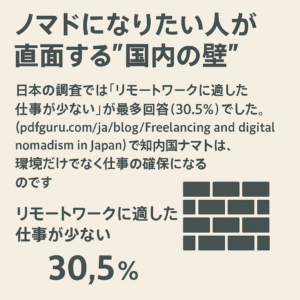

ノマドになりたい人が直面する“国内の壁”

「ノマドになりたい」と考える人は年々増えています。

しかし、実際に日本国内でノマドワークを実現しようとすると、いくつかの“見えない壁”にぶつかります。

海外ではWi-Fi環境やコワーキングのインフラが整い、ノマド向けの求人も豊富ですが、日本ではまだまだ課題が多いのが現実です。

特に大きな壁のひとつが、「仕事の確保」です。

PDFGuruの調査によると、

日本におけるデジタルノマドやフリーランスの課題として、最も多く挙げられた回答が「リモートワークに適した仕事が少ない」(30.5%)という結果でした。

つまり、国内ノマドが直面する最大の課題は、

「どこでも働ける環境」そのものではなく、「どこでもできる仕事を持つこと」なんです。

たとえば、エンジニア・デザイナー・ライター・動画編集者などはノマドに適していますが、

対面が必要な業種や営業職などは、完全リモート化が難しいケースも少なくありません。

僕自身も、ノマドを始めた当初は「好きな場所で働ける=簡単に稼げる」と思い込んでいました。

しかし現実は、場所の自由を得るほど、自分のスキルと信用を強化する必要があることを痛感しました。

オンラインで完結する仕事ほど、実力主義であり、結果がすべて。

だからこそ、ノマドとして生きるためには、“働く自由”と“責任の自由”を両立させなければならないのです。

また、日本国内の制度的な課題も見逃せません。

長期滞在型のコワーキング施設やワーケーション拠点は増えていますが、

ノマド向けの住宅契約や税制・社会保険の整備はまだ発展途上。

自分で手続きを管理しなければならず、特にフリーランス初心者にとってはハードルが高い部分でもあります。

とはいえ、逆に言えばこの“壁”を乗り越えられれば、国内ノマドは大きな可能性を秘めています。

僕が出会ったノマド仲間の多くも、最初は副業や小さな案件から始めて、

スキルを磨きながら徐々に「どこでも働ける状態」へとシフトしていきました。

つまり、日本でノマドになるための第一歩は、環境を変えることよりも自分の働き方を変えることなんです。

ノマド生活を志すあなたに伝えたいのは、「国内でも十分に可能だ」ということ。

ただし、環境の整備を待つのではなく、自らのスキルと働き方を整えることで、

“自分で自由をデザインする時代”に備えることが何よりの節約であり、最大の武器になるのです。

節約ノマドのリアル事例【成功例と失敗例】

ノマド生活は、自由で魅力的な反面、実際にやってみないとわからない落とし穴もあります。

僕自身、いくつもの国を転々としながら、“うまくいった節約術”と“失敗して学んだ教訓”を経験してきました。

ここでは、そんなリアルなエピソードを紹介します。

- 成功例:タイ・チェンマイで生活費6万円以下、副業資金に回せた(僕自身の体験)

- 失敗例:フィリピンで安宿を選びネットが不安定→仕事停止、大きな機会損失に

成功例:チェンマイで生活費6万円以下、副業資金を確保

僕が「ノマド×節約」の真価を感じたのは、タイのチェンマイでの生活です。

月の生活費は約6万円。宿泊費2万円、食費1万5,000円、通信費2,000円、その他はカフェ代と交通費。

無駄な支出を抑えることで、浮いたお金をそのまま副業スキルの投資資金に回すことができました。

チェンマイは世界でも有数のノマド都市として知られています。

現地にはコワーキングスペースやノマドカフェが多く、生活コストが低いだけでなく、

他国のノマドとの交流も盛んで、自然と学びと刺激を得られる環境が整っています。

実際、BusinessThink(UNSW研究)でも、

「チェンマイはノマドが多く、コミュニティが成熟している」と報告されています。

このように、コストを下げながらも人とのつながりを得られる環境は、まさに節約ノマドにとって理想の拠点です。

お金を“守る”だけでなく、“増やすための土台”を整えることができた成功体験でした。

失敗例:安宿の罠で仕事が止まり、大きな機会損失に

一方で、痛い失敗もあります。

フィリピン滞在中、宿泊費を節約しようと1泊800円の安宿を選んだときのこと。

Wi-Fiが不安定でオンライン会議が何度も中断し、結局クライアントワークを一時停止せざるを得ませんでした。

失った案件は、1本あたり3万円。節約した宿代の何倍もの損失です。

この経験から学んだのは、「節約=安さを追うことではない」ということ。

ノマドにとって通信環境や作業環境は生命線。ここをケチると、収入そのものが止まってしまいます。

だからこそ、節約とは「支出を削ること」ではなく、「必要なところに正しくお金を使う技術」だと痛感しました。

節約ノマドの世界には、成功と失敗の両方が存在します。

しかしそのどちらも、“自分のお金の流れを見直すチャンス”です。

ノマドとしての成功とは、自由を得ることではなく、自由を維持できる仕組みを作ることなのです。

今日から始められる!節約ノマドへの第一歩

「いつかノマド生活をしてみたい」「でも、いきなり海外や地方に行くのは不安…」

そんな人にこそ試してほしいのが、“小さく始めるノマド体験”です。

節約ノマドの最大の特徴は、いきなり環境を変えなくても、自分の生活圏の中で“自由の種”を育てられること。

今日からできる一歩を積み重ねることで、自然と新しい働き方が形になっていきます。

- まずはカフェや図書館で国内ノマド体験

- 地方移住や実家暮らしでコストをシミュレーション

- 短期→長期→海外とステップアップ

① カフェや図書館で「国内ノマド体験」から始める

最初の一歩は、通い慣れた街のカフェや図書館で作業してみること。

いつもの職場を離れてみるだけで、集中力の質や時間の使い方が変わります。

Wi-Fiと電源のあるカフェを選び、1日数時間“ノマド気分”を味わってみてください。

これが意外にも、自分に合った働き方を知るきっかけになります。

② 地方移住や実家暮らしで「コスト感覚」を磨く

次に試したいのは、生活コストのシミュレーションです。

一時的に地方のゲストハウスや実家に滞在して、どれだけ固定費を抑えられるかを可視化してみましょう。

家賃や交通費、外食費を比較するだけで、「自分にとって最適な暮らし方」が見えてきます。

実際、僕もこれをきっかけにノマド転身を決意しました。

③ 短期→長期→海外へとステップアップ

ノマド生活は、段階を踏むほどリスクを減らせます。

まずは国内で1週間の短期ノマドを体験し、次に1〜3か月の長期滞在を試してみる。

それから海外に挑戦すれば、文化や言語の違いにもスムーズに適応できます。

一歩ずつ経験を積むことが、持続可能な節約ノマドへの近道です。

どんな働き方も、最初の一歩は小さくて構いません。

重要なのは「やってみること」。

そして、自分の心と財布が同時に軽くなる感覚を味わうことです。

節約ノマドの世界は、決して特別な人のものではありません。

あなたが“お金の使い方”と“働き方”を見直した瞬間から、もう旅は始まっています。

まとめ

ノマド生活と聞くと、「自由に旅をしながら働く=節約できる」と思う人も多いかもしれません。

しかし実際は、自由と節約はイコールではありません。

むしろ、ノマドライフとは“自分で選択肢を広げていく生き方”なのです。

家賃、食費、仕事環境、人間関係──。

あらゆる支出と暮らし方を自分で設計できることが、ノマド生活の最大の魅力。

つまり「節約」とは、我慢することではなく、自分にとって価値ある支出を見極める力です。

この記事で紹介したように、Airbnbの長期滞在割引や地方移住の選択肢、

外食と自炊のハイブリッド術、そして通信・メンタル・仕事環境の最適化──。

これらはすべて、節約を“楽しく続けるための工夫”です。

無理な我慢ではなく、戦略的にお金を使うことで、結果的に支出が減り、自由度が上がります。

僕がこの生き方で実感しているのは、「節約は我慢の技術ではなく、自由のデザイン」だということ。

ノマド生活を通じて、使うお金も時間もエネルギーも、すべて“自分で選べる”ようになりました。

それこそが、節約ノマドライフの本当の豊かさです。

これからノマドを目指す人へ。

まずは小さく試し、自分に合ったペースで環境を変えてみてください。

海外でも、地方でも、あるいはカフェでも構いません。

その一歩を踏み出すことで、あなたの人生の景色は確実に変わっていきます。

ノマド生活は「自由=節約」ではなく、「選択肢を増やすための生き方」。

国内外の事例や統計を参考に、あなたらしい節約ノマドライフをデザインしていきましょう。

参考リンク・出典

- 国土交通省観光庁:デジタルノマドに関する調査

- 東京観光財団:Digital Nomads & Tokyo

- 福岡市ノマド誘致事業

- 下田市:ノマドフレンドリーなまちづくり

- 日向市:サーフシティ構想

- 日本国内フリーランス・ノマド調査

- Airbnb長期滞在研究(Slomads)

- The Guardian:ノマド生活の理想と現実

- Chiang Mai研究

※本記事は筆者の体験談と公開データをもとに執筆しています。実際のノマド生活を始める際は、税制・保険・契約条件などをご自身で必ず確認してください。