そんな日々を過ごしていたのが、僕の友人・佐藤さん(62歳・夫婦)だ。年金月21万円。決して少なくはないはずなのに、「いつもギリギリで、貯金ができない」と言って肩を落としていた。でもある日、佐藤さんは気づいたんです。

「節約=我慢」じゃない。「節約=選択」なんだって。

ムダを削る代わりに、「何を残したいか」を考え始めた。

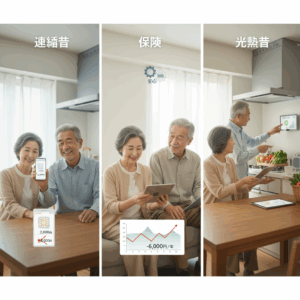

スマホを格安に変え、食卓を手作りランチに戻し、保険を整理した。

不思議なことに、数字よりも先に“心の空気”が変わっていったんです。まるで重かった雲が晴れるように。

僕はこれまで、家計相談や節約術の記事を通して、何百人ものお金の悩みと向き合ってきました。

その経験から断言できるのは──節約とは、「お金を減らさない技術」ではなく、「心をすり減らさない生き方」だということ。

この記事では、60代夫婦のリアルな家計簿をもとに、年金だけでも「安心して笑顔で暮らす」ための工夫を紹介します。

数字に追われる暮らしをやめて、数字を味方につける。

そんな、心がふっと軽くなる“節約の新しい形”を一緒に見ていきましょう。

節約は「削る技術」ではなく、「心を整える習慣」だ。

60代夫婦のリアル家計簿【平均との比較】

僕たちの暮らしは、数字でできているように見えて、実は“感情”で動いている。

でも、その感情を整理するには、まず数字の地図を知ることから始まります。

総務省の「家計調査(2023年)」によると、無職の高齢夫婦世帯の平均支出は月約27万円。

一方、年金収入の平均は約21万円ほど。──つまり、特別な対策をしなければ、毎月およそ6万円の赤字になる計算です。

この6万円という数字は、単なる統計ではありません。

「旅行を一度我慢する」か、「孫にプレゼントを渡せるか」を分けるリアルな金額です。

全国で多くの家庭が、静かにこの“見えない赤字”と向き合っています。

ただし、悲観する必要はありません。

僕がこれまで見てきた年金生活者の中には、「数字を見直すだけで、気持ちまで前向きになった」方がたくさんいます。

お金は冷たい存在に見えて、実は扱い方次第で“心を温めるツール”にもなるんです。

全国平均の家計データから見えるリアル

データで見ると、私たちの立ち位置がよく見えてきます。

- 高齢夫婦(65歳以上・無職)世帯の平均消費支出:236,696円/月(明治安田生命)

- 総支出(非消費支出を含む):250,000〜282,497円/月(マニュライフ生命)

- 実収入(年金など社会保障給付を含む):225,000〜252,818円/月

- 平均的な赤字傾向:月4〜6万円前後

つまり、多くの夫婦が「ギリギリでなんとか暮らしている」現実。

でも、ここで大事なのは、この数字が“固定された運命”ではないということ。

節約とは、この差を埋めるだけのテクニックではなく、“お金の流れを自分の味方につける習慣”なんです。

そして、このあと紹介する佐藤さん夫婦の家計簿には、まさにその「数字を味方にした」実践のヒントが詰まっています。

平均よりも7万円少ない支出で、笑顔を増やした暮らし──その秘密を一緒に見ていきましょう。

佐藤さん夫婦の家計簿(実例)+住居費の詳細

ここからは、実際に暮らしている60代夫婦の“リアルな数字”を見ていこう。

統計データだけではわからない「現場の感覚」──そこに、節約を“続けられる人”と“疲れてしまう人”の違いがある。

住居費の内訳:家は「静かにお金を食べる生き物」

持ち家にしても賃貸にしても、住まいには“見えない維持費”がつきものです。

屋根が風にさらされ、外壁が少しずつ色あせ、給湯器が寿命を迎える。

まるで、人間の体が歳を重ねるように、家もゆっくり老いていきます。

- 固定資産税・都市計画税:年5万円(平均)

- 修繕・維持費(屋根・外壁・水回り等):年8万円

- 火災保険・地震保険:年2万円

- その他の維持・管理費:年3万円

- 合計:月平均 約20,000円

「持ち家なら家賃がかからないから安心」と思いがちですが、

実はその裏で“家が少しずつお金を食べている”のが現実。

逆に賃貸の場合、家賃はかかるけれど修繕や税金の心配は少ない。

どちらが良い・悪いではなく、「自分たちにとって心が軽い方を選ぶ」のが正解なんです。

実例:佐藤さん夫婦の家計簿

では、実際に佐藤さん夫婦の家計を見てみましょう。

僕が何度も一緒に見直した中で、最も“心地よく続く形”になったときの数値です。

| 項目 | 支出額/月 | 備考 |

|---|---|---|

| 年金収入・その他収入 | 210,000円 | 全国平均に近い水準 |

| 住居関連費合計 | 20,000円 | 固定資産税・修繕費・保険を含む |

| 食費 | 35,000円 | 自炊中心+“ご褒美ランチ”月2回 |

| 光熱費 | 15,000円 | 電気・ガスをセット見直し、省エネ家電を使用 |

| 通信費 | 2,500円 | 格安SIM+自宅Wi-Fiで固定費圧縮 |

| 保険・医療 | 8,000円 | 必要最低限の医療保険に絞り、掛け捨てを最適化 |

| 日用品・娯楽・雑費 | 12,000円 | 趣味のガーデニング費用も含む |

| 予備費・貯金 | 3,500円 | “万一の安心”として毎月小さく積み立て |

合計支出:約196,000円。

全国平均よりおよそ7万円も少ない数字です。

けれど、佐藤さん夫婦は「何も我慢していない」と笑っていました。

「節約を“削る”と思うと疲れる。でも、“選ぶ”と思えば楽しくなるんです。」

この言葉には、僕も深くうなずきました。

節約は「お金を減らすこと」ではなく、「心地よい暮らしを残すこと」。

数字を整えることは、実は“自分の人生を整える”ことでもあるのです。

住居費を地域別で見る:都市と田舎の差

同じ年金額でも、「どこで暮らすか」によって家計の風景はまるで違います。

都会の夜景のきらめきにも価値があれば、田舎の朝の静けさにも豊かさがある。

ここでは、東京都近郊と地方・郊外──二つの生活スタイルを比べながら、“お金と心のバランス”を見てみましょう。

都市エリア(例:東京都近郊)

都会は便利で刺激的。

でも、その便利さには「固定費」という名の入場料がかかります。

- 家賃相場:1〜2LDKで 8〜15万円(葛飾区・足立区など)

- マンション維持費モデル:管理費・修繕積立金などを含めて 約4.4万円/月

電車一本で何でも手に入る反面、“時間とお金が出ていく速度も速い”のが都市の特徴。

便利さと引き換えに、家計の自由度が奪われがちです。

田舎・地方エリア

一方、田舎の暮らしは、風がゆっくり流れる。

近所の人の「おすそ分け」が週に何度も届き、野菜の値段も季節と一緒に変わる。

ただし、その穏やかさの裏には、“車の維持費や修繕リスク”といった別のコストも潜んでいます。

- 地方賃貸・戸建て:月1〜5万円前後

- 空き家バンク利用:月1万円以下の物件も存在

- ただし修繕・断熱・交通コストが発生しやすい

田舎は、家賃というより「暮らし方」で支出が変わる場所。

“お金を使わずに満たされる時間”が多い分、心の豊かさは数字以上に感じられます。

地域別モデル家計簿比較

都市版(東京都近郊)

| 項目 | 支出額 | 備考 |

|---|---|---|

| 年金収入 | 210,000円 | 全国平均相当 |

| 住居費 | 130,000円 | 家賃+維持費込み |

| その他生活費 | 75,000円 | 食費・光熱費など |

| 合計支出 | 205,000円 | わずかに黒字、貯金は難しい |

田舎版(地方・郊外)

| 項目 | 支出額 | 備考 |

|---|---|---|

| 年金収入 | 210,000円 | 共通ベース |

| 住居費 | 25,000円 | 家賃+維持費込み |

| その他生活費 | 75,000円 | 共通項目 |

| 貯金・予備費 | 10,000円 | 月1万円の余裕を確保 |

| 合計支出 | 110,000円 | 約10万円の余裕 |

この数字を見てわかるように、「どこに住むか」は、節約の“最強の選択”です。

都市では利便性と引き換えに支出が増え、田舎では家計に余裕が生まれる代わりに移動や修繕の負担が増える。

つまり、節約とは金額の勝負ではなく、「どんな暮らしを心地よいと思えるか」の選択なんです。

都会の夜景も、田舎の星空も、それぞれの価値がある。

大切なのは“見上げる空”を自分で選ぶこと。

僕はこれまで、都市から地方に移住した人、逆に田舎から都心に戻った人、どちらの話も聞いてきました。

どの選択にも正解はない。ただ、共通しているのは「安心して暮らせる形は、自分でデザインできる」ということです。

固定費を見直すだけで、暮らしは変わる

節約というと、「外食を我慢」「趣味を減らす」といった“削る努力”を思い浮かべがちですが、

本当に家計を変えるのは、そんな一時的な節約ではありません。

毎月、静かに出ていくお金──そう、固定費を見直すことこそが、暮らしを根っこから変える第一歩なんです。

固定費とは、生活の「土台」にかかるお金。

通信費・保険・光熱費など、毎月ほぼ自動的に引かれていく支出のことです。

この部分を少し調整するだけで、努力を感じないまま年間10万円以上が手元に戻ってくることもあります。

- 通信費:大手キャリアから格安SIMに切り替えるだけで、月6,000円→2,000円。

たった5分の手続きで、年間約5万円の節約。しかも通話品質はほとんど変わりません。 - 保険:医療保険やがん保険を“なんとなく続けている”人は多いですが、

加入当時のライフスタイルに合わない契約は見直しどき。

年間6万円以上を削減したケースも珍しくありません。 - 光熱費:電気とガスをセットにするだけで、年間約4万円の節約が可能。

家計の血流を整えるように、“エネルギーの流れ”も見直してみましょう。

この3つの見直しに共通するのは、「やめる」ではなく「変える」という考え方。

我慢ではなく、仕組みを整える。

節約とは、努力よりも“設計”なんです。

佐藤さん夫婦も、この3つの見直しをきっかけに、

「支出が減った」よりも「気持ちが軽くなった」と話していました。

お金の流れを整えると、心の中にもゆとりが流れ込みます。

数字を変えれば、心の天気まで変わる──それが固定費見直しの本当の価値です。

食費を減らしても豊かさを失わないコツ

節約と聞くと、まず「食費を削る」ことを思い浮かべる人が多い。

けれど、食卓は“暮らしの鏡”です。

ここを削りすぎると、心の栄養まで減ってしまう。

大切なのは、「お金を減らさずに、満足感を減らさない工夫」を見つけることなんです。

僕が取材や相談で出会ってきた年金生活の方々は、皆さんそれぞれに“食”を上手に味方につけています。

無理に我慢せず、ほんの少し視点を変えるだけで、食費は自然と軽くなる。

以下の4つの習慣が、それを叶えるカギになります。

- 週末まとめ買い+冷凍保存でロスをゼロに:

スーパーに行く回数を減らすだけで、余計な買い物が激減します。

野菜をカットして冷凍しておけば、平日の夕食が「疲れない家ごはん」に。 - 閉店間際の割引を上手に活用:

“値引きシール”は節約の証ではなく、賢さの勲章。

時間を味方につけるだけで、同じ食材を2〜3割安く手に入れることができます。 - 外食を「手作りご褒美ランチ」に変える:

週に一度、外食をやめて自宅で少し贅沢な食卓を。

スーパーの少し高いお惣菜を使えば、“おうちレストラン”気分に。

節約なのに、心は豊か──これが長く続くコツです。 - 家計簿アプリで支出を“見える化”:

「使いすぎた」ではなく、「よく頑張った」と気づけるのが家計簿の本当の役割。

支出を“反省”ではなく“観察”に変えると、節約がストレスから癒しに変わります。

僕が信じているのは、「食費は減らすものではなく、育てるもの」という考え方。

栄養も心も満たされた食卓には、数字には表れない幸福感が宿ります。

だからこそ、節約の目的は「食べることを我慢する」ことではなく、「食べることを大切にする」ことなんです。

お金を節約しても、笑顔の数まで減らす必要はない。

“心が軽くなる”3つのマインドセット

節約は、家計を整えるだけの行為ではありません。

それは、心の棚を整理するような“内側のメンテナンス”でもあります。

お金との付き合い方を変えるだけで、驚くほど気持ちが軽くなる──

そんな変化をもたらすのが、この3つのマインドセットです。

- 節約=我慢ではなく「整理」

節約を“削ること”だと考えると、心がどんどん窮屈になります。

でも、実際にやることは「不要なものを整える」だけ。

クローゼットを片づけるように、お金の流れも“自分に必要なもの”だけを残せばいいんです。

我慢ではなく整理──それだけで節約はずっと優しくなります。 - 「使う」より「活かす」を意識

同じ1,000円でも、“使い方”で価値は何倍にも変わります。

ただモノを買うために使うのか、未来の自分を育てるために使うのか。

お金は消えるものではなく、人生を回すエネルギーです。

「どう活かすか」を考えるだけで、出費が“投資”に変わります。 - 感謝を記録する“心の家計簿”

家計簿は支出をつけるためだけのものではありません。

たとえば、今日使ったお金に「ありがとう」を書き添えてみてください。

500円のパンにも、「おいしい時間をくれた」と思えば、それは浪費ではなく幸せの証です。

感謝を記録すると、不思議とお金の巡りが穏やかになります。

「お金の使い方は、心の使い方」

節約とは、数字の勝負ではなく“心の姿勢”のこと。

お金を整えることは、自分自身を整えることなんです。

だからこそ、今日からできる一番の節約は──「自分を責めないこと」かもしれません。

貯金が増える3つの習慣

節約が「お金を守る力」だとすれば、貯金は「未来をつくる力」です。

ただ、いきなり何万円も貯めようとすると、心が息切れしてしまう。

だからこそ、“小さく、ゆるく、でも確実に”増やす仕組みをつくることが大切です。

貯金が増える人に共通しているのは、「気合」ではなく「習慣」があること。

意志の力ではなく、生活の流れの中に“自動的に貯まる仕組み”を置いています。

ここでは、年金生活でも無理なく実践できる3つの習慣を紹介します。

- ① つみたてNISAやiDeCoで“小さく増やす”

貯金が“守るお金”なら、投資は“働くお金”。

毎月3,000円から始められる「つみたてNISA」や「iDeCo」は、

銀行に眠らせるよりも、未来を育てるためのやさしい仕組みです。

リスクを抑えながら長期で育てる──まるで家庭菜園のように、

少しずつ芽を出していくお金の育て方を意識しましょう。 - ② 週1回の“支出チェック日”を設定

家計簿を毎日つける必要はありません。

週に一度、コーヒーを飲みながら1週間の支出を眺めるだけで十分です。

「今週、何に幸せを使ったかな?」と振り返る時間が、

無駄づかいを自然に減らし、お金と自分の関係を深めてくれます。 - ③ 趣味を活かした小さな副業

ハンドメイド、家庭菜園の野菜、古本の出品──。

年金生活でも、「好きなことを少しお金に変える」という選択肢があります。

月3,000円でも、自分で生み出した収入は“自信”という名の資産になります。

僕の相談者の中には、趣味の編み物をオンラインで販売して、

「お小遣いが増えただけじゃなく、誰かに喜ばれるのが嬉しい」と話す方もいました。

お金を増やすというのは、ただ数字を大きくすることではありません。

それは、“自分の世界を少しずつ広げていくこと”。

焦らず、比べず、あなたのペースで育てていけばいい。

小さな習慣の積み重ねが、気づけば心にも貯金をつくってくれるのです。

「増えるのはお金だけじゃない。“安心感”も一緒に育つ。」

よくある質問(FAQ)

- Q1. 年金だけで本当に生活できますか?

- できます。けれど、それは「工夫と設計」があってこそ。

持ち家であれば、家賃の負担がない分ゆとりが生まれますし、

固定費をきちんと整えれば、年金21万円でも安心して暮らせます。

ただし、都市部では住居費が最大のハードル。

「暮らす場所を選ぶこと」も、立派な節約のひとつなんです。 - Q2. 一番効果のある節約って何ですか?

- 節約には「頑張る節約」と「仕組みで減る節約」があります。

即効性が高いのは、もちろん後者──通信・保険・光熱費といった固定費の見直しです。

努力よりも、環境を変える。

これだけで年間10万円以上の余裕が生まれたケースもあります。

そして何より、気づかないうちに貯まっていく感覚が、自信と安心をくれます。 - Q3. 節約に疲れたときはどうすればいいですか?

- その気持ち、すごくわかります。

節約は、数字よりも“心のエネルギー”が消耗するもの。

だからこそ、「節約しない日」をあえてつくってください。

週に1度、好きなスイーツを買う日でもいい。

我慢を休ませる時間があるからこそ、節約は長く続く。

お金を大切にするというのは、自分を大切にすることでもあるんです。

まとめ:節約は「我慢」ではなく「選択」

節約とは、財布を締めることではなく、心を整えること。

年金暮らしを楽にする本当の秘訣は、支出の数字を減らすことではなく、

「心の重荷を減らすこと」にあります。

僕がこれまで出会ってきた多くの人が、こう口にしていました。

「お金の不安が減ったとき、初めて朝の空気が違って感じた」と。

数字が変わるよりも先に、心の景色が変わるんです。

それは、節約が“苦しみを削る技術”ではなく、“幸せを選ぶ力”だから。

節約で苦しくなる人は、「何を減らすか」ばかりを考えています。

けれど、本当に人生を豊かにする節約は、「何を残すか」を選ぶこと。

好きな味、温かい時間、大切な人とのつながり──

それらを守るために、不要なものを手放していく。

それが“我慢の節約”ではなく、“選択の節約”です。

お金の使い方には、性格も価値観も滲み出ます。

だからこそ、節約はただの数字合わせではなく、

「自分をどう生きたいか」を映す鏡でもある。

その鏡を磨くたびに、心が軽く、人生がやわらかくなっていく。

今日からすぐできることはひとつ。

“減らす努力”ではなく、“選ぶ勇気”を持つこと。

節約で人生を小さくするのではなく、

「選ぶ力」で人生を自由にする。

節約とは、数字の技術ではなく、生き方のリズムだ。

📚 参考・出典

- 明治安田生命「老後の生活費と年金受給額」

- auフィナンシャル「65歳以上夫婦世帯の住居費平均」

- Money Kufu「60代夫婦の家計簿事例」

- イエウリ「マンション維持費モデル」

- デュアルライフ移住「田舎賃貸実例」

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の投資・保険を推奨するものではありません。