「副業解禁」と聞いたとき、僕は心の中で小さくガッツポーズをした。

“これで、誰もが自分の力で収入を増やせる時代が来た”と本気で思ったんです。

けれど、自由にはいつも「責任」という影がつきまといます。

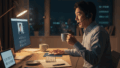

それを痛感したのは、半年後のある夜。人事担当をしている友人から、沈んだ声で電話がかかってきたときでした。

「うちの社員が副業中にケガをして…結局、労災の責任がこっちに来たんだよ。」

その一言で、胸の奥がズシンと重くなりました。

副業は“自由の象徴”のように語られますが、実際の現場では、自由の裏に“見えない責任”がいくつも横たわっている。

僕はその現実を、人事の最前線に立つ友人の声から突きつけられたのです。

いま、多くの企業が「副業OK」を掲げています。けれど、その実態はどうでしょうか。

制度だけが先に走り、管理やリスクの整備は後回し――まるでブレーキの効かない車が坂道を下っているような状態です。

スピードを出すことよりも、安全に止まる仕組みがなければ、どんなに立派な制度も形だけの“理想”で終わってしまいます。

この記事では、そんな現場のリアルに寄り添いながら、

実際に人事担当者や経営者が直面している「副業と労務管理の落とし穴」を、専門的な根拠と具体策を交えて解説します。

労働時間の通算、労災の責任、情報漏えいのリスク――そのどれもが、“知らなかった”では済まされない課題です。

僕自身、これまで数多くの企業制度設計や副業制度導入の相談を受けてきました。

そして一つ確信していることがあります。

「副業解禁」はゴールではなく、労務管理の再スタートラインだということです。

自由を守るのはルールではなく、理解と仕組み。

人事の仕事は、その橋をかけること。

これからお話しするのは、その“橋づくり”の具体的な方法です。

なぜ今、人事が「副業労務管理」に悩むのか

ここ数年、「副業解禁」は企業のニュースリリースで最も耳にする言葉の一つになりました。

働き方改革、テレワークの普及、そして人材流動化の波。

かつては“会社に人生を預ける”時代だったのが、今では“自分の人生を設計する”時代へと移り変わりました。

けれど、その変化のスピードに対して、労務管理の整備はまだ追いついていない。

僕が見てきた現場の多くは、「とりあえず副業OKにしたけど、細かいルールはこれから」という状態でした。

例えるなら――“ブレーキが未装着のまま新車を発表してしまった”ようなものです。

制度を作ること自体は簡単です。しかし、それを「運用できる仕組み」にするのが難しい。

「副業を認める=リスクを背負う」という現実を直視せずに進めてしまうと、

社員にとっても会社にとっても、自由が一転してトラブルの温床になりかねません。

厚生労働省が公表している

『副業・兼業の促進に関するガイドライン』

には、企業が押さえるべき具体的な留意点が示されています。

そこには、労働時間の通算、安全配慮義務、就業規則の整備といった、

“副業を容認するなら避けて通れない義務”が明確に書かれています。

それはまるで、見えない信号機のように――気づかなければ事故は防げないが、

理解すれば安全に進めるための道しるべにもなる。

僕が見た現場の「3つの誤解」

僕自身、人事制度づくりの相談を受ける中で、何度も同じ“誤解”と出会ってきました。

- ① 副業は自己責任だから会社は関係ない

→ 実際には、社員の過重労働や安全配慮義務の観点から、本業側にも一定の責任が発生します。 - ② 申請書を出せば十分に管理できている

→ 書類だけの制度では、実態の把握は不可能。形式だけの“安全対策”ほど危ういものはありません。 - ③ 就業規則を変えなくても運用でなんとかなる

→ 規定が曖昧なままだと、懲戒処分も無効になりかねない。法的にもリスクが高い運用です。

これらの誤解は、まるで地雷のように企業の足元に潜んでいます。

静かに、しかし確実に。

実際、労働時間の通算や労災責任を巡って会社側の対応が問われた事例は、ここ数年で確実に増えています。

僕が現場で感じるのは、「副業制度の課題」は決して法律だけの話ではない、ということです。

それは“人の働き方”と“会社の価値観”の問題でもある。

だからこそ、人事が制度を整えるというのは、単にルールを作る行為ではなく、

企業文化を新しく設計する行為なんです。

制度の向こうには必ず“人”がいる。

その人たちが安心して働き、挑戦できる環境をどう守るか――

それこそが、今、人事が「副業労務管理」に本気で向き合う理由だと僕は思います。

会社が負うリスクと責任範囲を整理しよう

まず、人事担当として忘れてはいけないのは、

「副業を許可した瞬間、会社は“免責”ではなく“共責任”の立場に立つという現実です。

副業は自由を広げる制度である一方で、その自由の裏には“見えない糸”で会社と社員がつながれています。

その糸が、知らぬ間に絡まり合い、トラブルという形で会社の首を締める。

僕は現場で、そんな事例をいくつも見てきました。

特に労務管理の観点では、「知らなかった」では済まされない領域が確実に存在します。

主なリスク領域

- ① 労働時間通算による過重労働リスク

副業先での勤務時間と本業の勤務時間は、法律上“別のもの”ではありません。

厚生労働省のガイドラインでも明記されている通り、複数の雇用主における労働時間は通算して判断されるのが原則です。

つまり、社員が副業先で夜中まで働いた結果、本業中に過労で倒れた――その場合、本業側にも労働安全上の責任が問われることがあります。 - ② 労災責任

「副業中の事故は副業先の責任」と思いがちですが、現実はもっと複雑です。

たとえば、社員が副業の疲労を抱えたまま本業中に事故を起こした場合、その疲労の“原因の一部”が副業にあっても、労災の認定対象になるケースがあります。

つまり副業は、会社の知らぬ間に発生する“見えないリスクの地雷”でもあるのです。 - ③ 情報漏えい・競業リスク

顧客リスト、社内ノウハウ、営業戦略…。

一見、無関係に見える副業先でも、情報の交差点は簡単に発生します。

だからこそ、就業規則での明文化や誓約書の取得は「信頼を守る契約書」そのもの。

「信頼しているからこそ、ルールで守る」――これは、現代の労務管理における基本哲学です。

僕が支援したある企業では、社員が副業先での過重勤務を続け、

その疲労が引き金となって本業中に事故を起こしたという事例がありました。

会社側には一切の悪意がなかった。それでも、「管理不足」という言葉だけが、冷たく突き刺さるのです。

そのとき僕は思いました。

ルールとは“社員を縛る鎖”ではなく、“会社を守る防波堤”なんだと。

そして人事の仕事とは、その防波堤を「形だけでなく、実際に機能させる」こと。

副業の労務リスクは、火種のようなものです。見えないうちは小さくても、

放っておけば一晩で炎になる。

だからこそ、人事は“火を消す人”ではなく、“火を出さない設計者”でなければならないのです。

現場でできる「副業リスクの可視化と管理」

副業制度は、紙の上で作ることは簡単です。

でも、それを“現場で息づかせる”ことこそが、本当の労務管理の腕の見せどころ。

制度というのは、マニュアルの束ではなく「日々の動きに落とし込んで初めて意味を持つ仕組み」なんです。

僕が関わってきた企業の中には、「副業届のフォーマットを作っただけ」で満足していた会社もありました。

でも実際にヒアリングしてみると、提出率は3割未満。

社員も管理職も、「どう扱えばいいかわからない」と戸惑っていました。

つまり、ルールはあるのに、現場の“血流”が止まっている状態です。

副業制度は、作った瞬間がスタートライン。

そこからどれだけ現場に根を張らせ、リスクを“可視化”できるかが成否を分けます。

ここでは、僕が実際に現場支援で成果を上げた方法を3ステップで紹介します。

副業申請制度を“形だけ”にしない3ステップ

- ① 副業届には「就業先・労働時間・業務内容」を明記する

これは単なる書類作業ではなく、「リスクマップを描く作業」です。

どこで、どんな仕事を、どのくらいの時間しているのか――。

この情報がなければ、過重労働の判断も、情報漏えいの予防もできません。

実態を“書かせる”ことで、初めて見えるリスクがあります。 - ② 本人申告+勤務時間確認書を添付する

僕が支援した企業では、副業先からの簡易確認書を提出させる仕組みを取り入れました。

これがあるだけで、「本人の自己申告」から「客観的な事実確認」へと制度の信頼性が一段上がります。

書類は証拠ではなく、信頼の“橋”です。 - ③ 年1〜2回の定期モニタリングと面談を実施する

制度は作ったまま放置すれば、3年で形骸化します。

定期的なモニタリングは、制度を呼吸させる“酸素”のような存在。

僕が関わった企業では、半年に一度の副業ヒアリングを導入したところ、

社員の満足度も上がり、トラブル件数はゼロになりました。

制度は守るための壁ではなく、働く人を支えるフレームです。

僕が見てきた中でうまくいっている会社ほど、“禁止”ではなく「制限付き許可」の考え方を採用していました。

「副業禁止」ではなく、「副業を管理して守る」――この一文字の違いが、会社の未来を左右します。

副業を許可することは、会社が社員の挑戦を信じるという意思表明でもあります。

だからこそ、人事が制度を通じて伝えるべきは、

「信頼しているからこそ、ルールを設ける」というメッセージ。

それが、トラブルを防ぐ最も人間的なマネジメントだと、僕は思います。

副業制度の運用は、畑仕事に似ています。

作って終わりではなく、定期的に土を耕し、水をやり、日々の変化に気づくこと。

そうやって時間をかけて育てた制度は、必ず“信頼”という実を結びます。

副業を「禁止」ではなく「管理」で守る時代へ

「副業を禁止したいわけじゃないんです。ただ、何か起きたときの責任が怖い。」

これは、僕が人事担当者から最もよく聞く言葉です。

誰も、社員の挑戦を止めたいわけではない。ただ、リスクを見えないまま進むのが怖いんです。

僕もかつて同じ立場でした。

“禁止”という選択肢は、一見すると安全に見える。

でもそれは、船を港に縛りつけたまま「嵐に遭わない」と安心しているようなもの。

確かに沈むことはないかもしれないけれど、社員の成長も、組織の可能性も、同じ場所に縛りつけてしまうんです。

実際、僕が相談を受けたある企業では、副業を厳しく禁止していました。

理由は「本業に集中してほしい」から。

しかし、結果的にどうなったか。

社員のモチベーションは下がり、優秀な人材ほど「理解のある会社」へと転職していったのです。

ルールは守られましたが、信頼は静かに失われていきました。

ここで勘違いしてはいけないのは、副業を管理することは、自由を奪うことではないという点です。

むしろそれは、会社と社員が共に守り合うための“仕組みづくり”なんです。

自由には責任が、責任には仕組みが、仕組みには信頼が必要。

その三つの輪がかみ合ったとき、企業文化ははじめて“自走”します。

「副業解禁」は“社員の自由化”ではなく、“人事のリーダーシップ化”。

この言葉は、僕が副業制度づくりを支援するたびに感じる核心です。

ルールを作るのは簡単。でも、そのルールを「信頼の言葉」として伝えられるかで、会社の空気はまるで変わります。

たとえば、禁止を掲げる会社では「やるな」という言葉が社員を縛ります。

一方で、管理を選ぶ会社は「どうすれば安全にできるか」を共に考える。

同じルールでも、その裏にある“感情の設計”が違うんです。

僕が見てきた中で、うまくいっている会社ほど、人事が「警備員」ではなく「ガイド」になっていました。

道を塞ぐのではなく、照らす。

副業制度の管理とは、まさにその光のような存在です。

強すぎれば眩しくて誰も前に進めない。けれど、適度な明るさで照らせば、誰も迷わず前に進める。

副業の管理とは、信頼を前提にした“共育(ともいく)”の仕組みです。

禁止ではなく管理へ――。

その転換点に立った企業からこそ、人が育ち、会社が育ち、文化が根づく。

そして、それを先導できるのが、人事という職種の本当の価値だと僕は思います。

副業労務管理チェックリスト

制度づくりにおいて、一番怖いのは“完璧を目指して動けなくなること”です。

副業制度も同じ。理想のガイドラインを掲げても、現場に根づかなければ意味がない。

だからこそ、「いま自社に何ができていて、何が足りないか」を冷静に見える化することが第一歩です。

以下のチェックリストは、僕がこれまで数多くの企業支援の中で

「トラブルを防げた企業」と「問題が起きた企業」を分けた、6つの分岐点です。

ルールではなく“防波堤”。形式ではなく“信頼の設計図”。

そんな視点でチェックしてみてください。

- □ 就業規則に「副業・兼業」に関する条項がある

→ 就業規則は制度の「心臓部」。ここに明文化されていないルールは、法的にも運用的にも無防備です。 - □ 労働時間通算ルールを明文化している

→ 労働時間を“分けて管理”しているつもりでも、法律上は“通算”。この認識のズレが最初の落とし穴です。 - □ 副業届を義務化し、確認手順を明確化

→ 「申請を出して終わり」ではなく、「確認→承認→記録」という流れを設計して初めて制度は機能します。 - □ 情報漏えい対策・誓約書の取得を実施

→ 情報漏えいは“信頼の地盤沈下”。予防は誓約書、対応は教育。この二重構造が不可欠です。 - □ 競業禁止規定が法令に即している

→ 昔の就業規則をそのまま残していませんか?

法改正のたびに“時代とのズレ”が生まれます。ここを放置することが一番危険です。 - □ 年1回の制度見直しを行っている

→ 制度は家と同じ。建てた瞬間がゴールではなく、「点検と修繕」で命を保つものです。

この6項目をすべてチェックできたら、あなたの会社の副業管理制度はすでに“守りから攻め”へと進化しています。

すべてが揃っていなくても大丈夫。大切なのは「止まらないこと」。

僕は、制度づくりを“庭仕事”に例えることがあります。

最初は土をならすだけでも大変ですが、手を入れるほどに芽が出て、花が咲き、やがて実を結ぶ。

労務管理の世界でも、小さな見直しの積み重ねこそが、会社を守る最大の武器になるんです。

チェックリストをもとに、自社の制度を点検してみてください。

もし抜けている部分があっても、それはチャンスです。

リスクを発見できた瞬間から、あなたの組織はもう一歩、強くなっているのです。

まとめ:「副業の自由」と「会社の安全」は共存できる

かつて、“副業”という言葉は、どこかタブーのように扱われていました。

でも今は違う。時代の風は変わり、社員が自らの人生を設計しようとする流れが加速しています。

その風を止めるのではなく、どう帆を張って前へ進むか――それが、これからの人事に問われている姿勢です。

副業を“禁止”する時代は終わりました。

これからの労務管理は、「設計」と「信頼」で守る時代」です。

制度を整えることは、社員の自由を縛ることではなく、「安心して挑戦できる環境を用意する」という、企業からのメッセージなんです。

僕はこれまで、何十社もの副業制度設計を人事担当者と共に作ってきました。

そのたびに感じるのは、制度そのものよりも、“制度を作るときの姿勢”が社員を動かすということ。

たとえば、同じ誓約書でも「守らせるため」に作るのか、「守るために作るのか」で、社員の表情がまったく違う。

制度は紙の上に書くものではなく、信頼という見えない糸で会社と社員を結ぶものなんです。

副業解禁の波にただ流されるのではなく、自社の文化に合った形をデザインすること。

それが“柔らかくも堅実な管理”の本質です。

大事なのは、他社の制度を真似することではなく、自社の「らしさ」と「責任」のバランスを見つけること。

僕が思う理想の労務管理とは、自由と安全が共に呼吸している状態です。

社員が挑戦し、会社がそれを支え、双方が同じ方向を向いて歩いていく。

そんな関係が築けたとき、企業文化は“制度”を超えて“信頼資産”へと進化します。

制度はルールブックではなく、人を信じるための設計図。

人事がそれを描ける会社は、どんな時代の風にも倒れない。

副業の自由と会社の安全――その2つは決して相反しません。

むしろ、その間に「信頼」という橋を架けられるかどうか。

そこにこそ、これからの人事・労務の真価が問われていると、僕は思います。

参考・引用元

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を示すものではありません。実際の運用にあたっては、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。